[Article paru dans le numéro de Travail & Sécurité de janvier 2025]

« C’est un métier à la fois hyper technique et rustique. » La profession dont parle avec passion Guillaume Froissard est celle de radiologue dans l’industrie qu’il exerce au sein de Mistras. Une activité qui consiste à effectuer des contrôles gammagraphiques pour vérifier l’état de tuyaux ou la conformité de soudures à l’aide d’une source émettrice de rayonnements gamma, source radioactive de très haute activité… Si les accidents en la matière sont rares, leurs conséquences, à la fois sur l’opérateur – pouvant aller de la brûlure jusqu’au décès –, mais aussi pour les entreprises concernées – risques économiques –, peuvent être particulièrement importantes.

Forte de ces constats, la Carsat Normandie a rédigé, avec la division de Caen de l’ASN, la Dreets Normandie et les professionnels du secteur, une charte de bonnes pratiques destinée aux industriels donneurs d’ordres et aux entreprises de maintenance et de radiographie industrielle. Objectif : faire évoluer les pratiques afin d’améliorer la prévention dans une région où l’activité de radiographie industrielle connaît une certaine ampleur. L’agence Mistras de Normandie fait partie des signataires.

CERTIFICATIONS

• Pour exercer comme radiologue, il faut avoir le certificat d’aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (Camari).

• Pour transporter le matériel radioactif, il faut être titulaire d’un certificat de formation pour le transport routier des marchandises dangereuses de classe 7.

• Pour développer et analyser les clichés, il faut avoir la certification Cofrend niveau 2.

« En Normandie, il y a beaucoup de pétrochimie. La raffinerie Total de Normandie possède par exemple plusieurs milliers de kilomètres de tuyauterie. Des tuyaux qu’il faut régulièrement inspecter pour identifier d’éventuels problèmes de corrosion ou défauts de soudures », explique François Dumont, le directeur de l’agence Mistras de Normandie. « Dans la Manche, complète Jean-Claude Poulain, ingénieur-conseil à la Carsat, la construction navale et le nucléaire se développent… Ce sont autant de structures à contrôler. »

Mistras Normandie compte 62 salariés et propose des services d’inspection visuelle, de travaux sur cordes et, surtout, de contrôles non destructifs, parmi lesquels l’émission acoustique, les ultrasons, la magnétoscopie ou encore la radiographie industrielle, qui est de loin la plus utilisée. « Lorsque l’on évoque ce type de contrôle, mettant en jeu une source radioactive, la première question à se poser, et qui va dans le sens des principes généraux de prévention, est : peut-on faire autrement ? », expose Jean-Claude Poulain. La décision dépend du donneur d’ordres, mais aussi des caractéristiques de la pièce à contrôler et du temps disponible pour le contrôle.

Des procédures à respecter

Deuxième interrogation : peut-on apporter la pièce dans une structure protégée ? Mistras, par exemple, possède un bunker pour réaliser des tirs, selon le terme employé pour désigner l’envoi de rayons lors d’opérations de gammagraphie. « Nous effectuons chaque année plus de 25 000 tirs, indique François Dumont, dont à peine 10 % dans l’enceinte sécurisée. » Un pourcentage faible, qui s’explique par les contraintes des clients, la taille du bunker (6 m x 6 m), et sa configuration d’accès. Autant d’éléments qui ont incité Mistras à faire construire un nouveau bunker qui devrait être opérationnel en juin 2025. Il sera plus grand (7,5 m x 5,5 m), équipé d’un pont roulant d’une capacité de 5 tonnes – contre un palan actuellement –, et d’une porte plus haute et plus large, permettant l’accès d’un petit camion. « On ne sera plus obligés de décharger les pièces… Un vrai plus », remarque Akli Rachem, le responsable QHSE (qualité, hygiène, sécurité, environnement) de l’Agence Mistras de Normandie. À terme, le nouveau bunker devrait accueillir 30 % des tirs de l’agence normande.

Il n’est pas possible d’assister à un tir sur le site d’un donneur d’ordres, afin de respecter l’un des principes de prévention : éviter le risque. Le tir doit en effet avoir lieu en présence du moins de personne possible dans l’environnement proche du tir, souvent de nuit. L’étape préalable, que le tir ait lieu sur site ou dans un bunker, est la préparation du chantier. « Cela commence dans nos locaux, relate Guillaume Froissard. On réalise un contrôle du gammagraphe, on vérifie les débits, son état général. » Un contenant en uranium appauvri permet de le stocker et de le déplacer.

Dans le cas d’un tir réalisé à l’extérieur, sur le site d’un client, le matériel est chargé dans une camionnette comportant une signalisation relative au transport de substances radioactives, équipée d’un système d’arrimage pour matières dangereuses et sources radioactives, géolocalisée. Le plan de tir est communiqué au client la veille. Il comprend le balisage, les doses prévisionnelles, et l’identification des radiologues, les interventions s’effectuant à deux. La documentation préalable aux interventions se fait toujours sous la supervision du conseiller en radioprotection (CRP) de l’entreprise, qui participe à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés exposés aux rayonnements.

Autre bonne pratique mentionnée dans la charte : le balisage, réalisé au moyen de bandes et panneaux mentionnant la nature du risque et l’interdiction de franchissement, complétés par des balises clignotantes. « On a déjà vu du personnel d’entretien tenter de le franchir », remarque François Dumont. « Dans les raffineries, il peut y avoir du personnel de nuit. Il est important de gérer les coactivités… d’où la nécessité de communiquer en interne avec le client », complète Jean-Claude Poulain. « Il faut aussi avoir en tête que le balisage doit définir un plan en 3D : il faut donc penser aux escaliers, aux passerelles », remarque le directeur d’agence.

Une opération délicate

Le projecteur contenant la source est alors positionné. « Il pèse 17 kg, auxquels il faut ajouter 15 kg de télécommande et 1 kg pour le collimateur - qui permet de contenir et diriger le faisceau de rayonnement - souligne le radiologue. C’est lourd, surtout lorsqu’il faut monter des échafaudages ! Là encore, le travail est facilité dans un bunker. » Derrière ou autour de la pièce à contrôler, le radiologue positionne le film. « Avec l’expérience, on sait où et comment mle positionner », poursuit-il. Dans le cas du tir en cours de préparation auquel nous assistons au sein des locaux de Mistras, seul le radiologue entre dans le bunker et bloque le film derrière la pièce à radiographier. Une manivelle – mécanique – permet d’éjecter la source à travers la gaine jusqu’à la position d’irradiation. Si le tir a lieu sur site, la manivelle est à proximité du technicien qui l’active. Si le tir est effectué dans un bunker, la manivelle est située à l’extérieur et le tir ne peut être déclenché que si la porte est verrouillée. Une sécurité de plus. Le tir en lui-même peut durer de 30 secondes à plus de 8 heures, la durée moyenne se situant autour d’une à trente minutes.

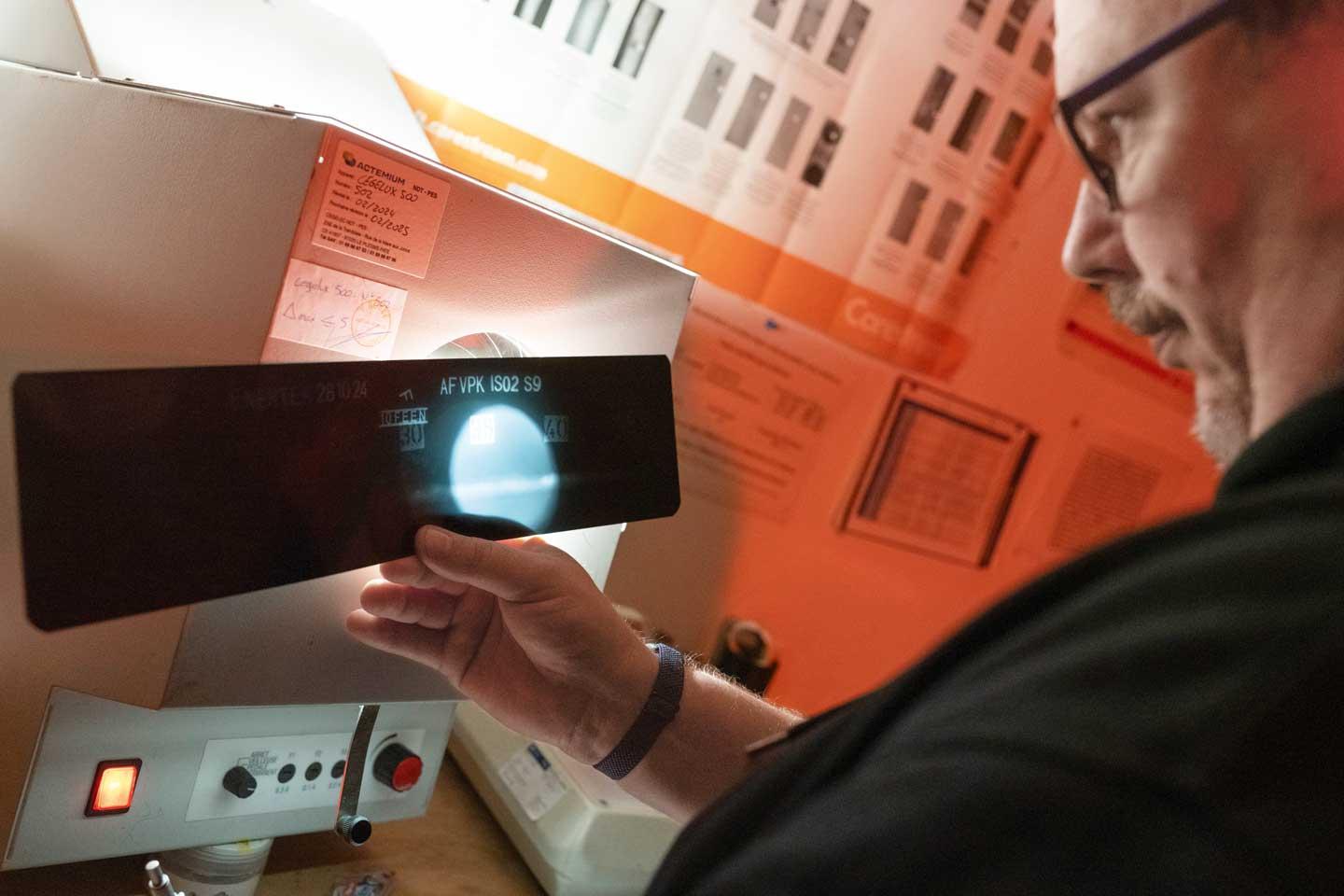

Une fois le tir terminé, il faut remettre la source dans le projecteur, avec la manivelle. C’est là que peuvent survenir des incidents ou des accidents. Dans ce cas, le radiologue doit immédiatement informer le CRP qui va alerter l’ASN, afin qu’une procédure d’urgence s’enclenche. Si tout s’est bien déroulé, le film est développé par l’un des radiologues-interprètes, puis analysé. « Sur ce cliché, on voit que l’épaisseur du tuyau est modifiée, à cause de la corrosion, nous montre François Dumont. Nous réalisons aussi beaucoup de contrôles de soudures, notamment lors de la qualification ou de l’embauche de nouveaux soudeurs. »

Pour que la charte « vive », un comité de suivi a été mis en place et tous les signataires se réunissent une fois par an. L’occasion de faire le point sur sa mise en œuvre, l’évolution des adhérents et de la réglementation. Des témoignages d’entreprises, des exercices de situation et, enfin, la présentation d’incidents sont également au programme… « Autant d’occasions de faire travailler ensemble les acteurs du secteur et de leur fournir des outils afin d’améliorer les conditions d’intervention et d’aller au-delà d’une simple application de la réglementation », remarque Jean-Claude Poulain. À ce jour, 35 entreprises de Normandie ont signé la charte.

FICHE D'IDENTITÉ

Nom : Mistras, agence de Normandie

Lieu : Notre Dame de Gavenchon (Seine-Maritime)

Activité : services d’inspection visuelle, de travaux sur cordes et, surtout, de contrôles non destructifs

Effectif : 62 personnes dont 30 pour les contrôles non destructifs (le groupe Mistras comptant, au niveau national, 500 personnes).

Chiffre d’affaires : 6,1 millions d’euros