La vue donne sur les massifs du Vercors, de Belledonne et de la Chartreuse. À 60 mètres de hauteur, la vue offerte par la Tour Perret sur la ville de Grenoble et ses environs est splendide. Les compagnons qui y interviennent ont pourtant peu le temps d’en profiter. Ceinturée d’un échafaudage, cette tour, qui va fêter ses cent ans cette année, est en cours de restauration. Et d’ici quelques mois, elle accueillera à nouveau des visiteurs, 65 ans après sa fermeture au public.

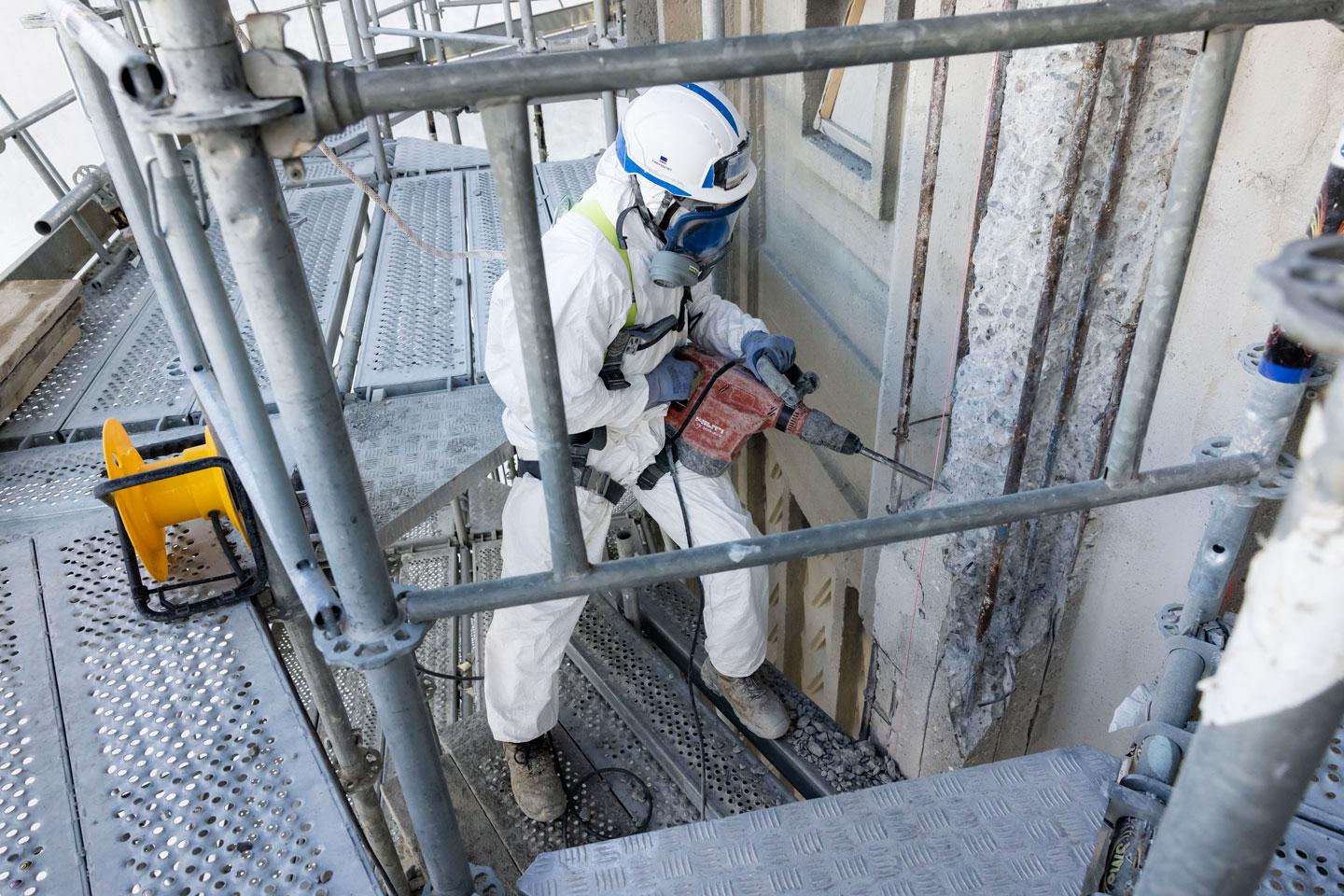

De forme octogonale, en appui sur huit piliers, et s’affinant jusqu’à son sommet à 85 mètres de haut, sa structure en béton armé s’est dégradée au fil du temps : la corrosion des aciers a par endroits fait éclater le béton. L’opération en cours consiste donc à retirer le béton des piliers principaux sur une épaisseur moyenne de 4,9 cm, à remplacer toutes les armatures en acier – longues de 12 mètres – puis à projeter du béton pour redonner à la tour son aspect initial. Entre les huit piliers sont également prévus la réparation et le nettoyage de claustras décoratifs.

Pour un tel programme, les principaux risques rencontrés sont les chutes de hauteur, les troubles musculosquelettiques liés à l’utilisation d’outils électroportatifs, les manutentions ainsi que le risque chimique lors de l’emploi de résines. « Tous les travaux que nous réalisons ici, on les connaît, on les fait sur tous types d’ouvrages – ponts, tunnels, châteaux d’eau, églises… – c’est notre spécialité, explique Jordan Claustre, conducteur de travaux principal chez Freyssinet, l’entreprise en charge du gros œuvre. La nouveauté relève du classement de la tour en tant que monument historique. »

Techniquement, comment a été défini le mode opératoire pour assurer au mieux la sécurité des intervenants ? « En 2020, une tranche d’essais au pied de la tour, avec un échafaudage de 10 mètres de haut, nous a permis de définir la méthode », répond-il. Béton coulé ou projeté ? Ascenseurs de chantier ou grue comme moyen de levage ? Toutes les options ont fait l’objet de calculs pour allier productivité et sécurité. « Lors de l’appel d’offres, rien n’a été imposé en matière de sécurité, commente Dorian Pastiau, chef de projet à la ville de Grenoble. Les entreprises qui ont répondu présentaient toutes une technicité et une maîtrise équivalentes de leurs modes opératoires. Les moyens de levage ont été proposés par l’entreprise. » Et ce sont aujourd’hui un échafaudage intérieur, un échafaudage extérieur et deux lifts sur bimats qui acheminent les personnes et le matériel aux différents niveaux.

Des gardes-corps rétractables

Le chantier s’organise suivant des cycles qui se répètent du pied de la tour vers son sommet, par tranches de 12 mètres de hauteur : purge, ferraillage et projection. L’échafaudage est élevé tous les 12 mètres, lorsque la restauration d’une tranche est terminée. De forme circulaire, il a été conçu pour épouser la forme de la tour afin d’accéder au plus près de sa façade.

Des échanges avec le fabricant à partir des retours de terrain ont conduit à rendre certains garde-corps rétractables : dans ce cas, le port du harnais est imposé avec fixation de l’accroche deux mètres plus haut. Cela a fait l’objet d’un mode opératoire avec une analyse du risque dont a pris connaissance toute personne autorisée à relever un garde-corps. L’échafaudage est nettoyé quotidiennement. « L’évacuation régulière des gravats est une mesure efficace pour supprimer ou limiter certains accidents comme se tordre la cheville, estime Christine Peylin, contrôleuse de sécurité à la Carsat Rhône-Alpes. Travailler dans un environnement propre et rangé impulse une bonne dynamique et contribue à libérer une partie de la charge mentale due à la tâche. »

Il a également été décidé de rendre les compagnons polyvalents, pour leur permettre de réaliser l’ensemble des tâches sur un cycle : purge du béton, armature, projection du béton. « Les tâches étant répétitives, si chacun se consacrait à une seule d’entre elles, on s’exposerait à une forme de monotonie avec des baisses de vigilance, à l’origine de possibles accidents et troubles musculosquelettiques, remarque Jordan Claustre. Et cela donne plus d’intérêt au travail également d’être polyvalent. »

Cohésion et innovation

Du côté du matériel, plusieurs types de marteaux-piqueurs ont été testés au préalable. L’équipe a opté pour des outils électriques. Le matériel pneumatique génère en effet beaucoup plus d’à-coups, exposant les bras et le haut du corps aux vibrations, tandis que le matériel électrique amortit les chocs et est ainsi plus apprécié, bien que légèrement plus lourd. Afin de se protéger de l’exposition aux poussières de silice lors de certaines tâches, telles que la projection de béton par voie sèche ou les opérations de sablage, les compagnons portent des combinaisons et des masques ventilés.

L’instauration d’échauffements en début de journée a également vu le jour, à l’initiative de Daniel Page, l’un des compagnons qui anime ces séances. « Ça renforce la cohésion d’équipe, c’est un moment en commun car ils se voient peu ensuite sur le chantier, surtout entre les deux variétés de travaux que représentent le béton d’un côté, la PCCI de l’autre », poursuit-il. Car ce chantier fait appel à une innovation technique particulière : la PCCI, ou protection cathodique par courant imposé. Son principe : injecter un faible courant électrique dans le béton à l’aide d’anodes forées pour protéger le réseau d’armatures du béton armé. Ce procédé permet d’arrêter la corrosion des aciers dans un but de conservation de la matière et du patrimoine. En préservant durablement l’édifice, cette technique préventive repousse l’échéance de futurs travaux de rénovation.

FICHE D'IDENTITÉ

Chantier : restauration de la Tour Perret

Localisation : Grenoble (Isère)

Maître d’ouvrage : ville de Grenoble

Mandataire lot gros œuvre : Freyssinet

Entreprises cotraitantes : Comte, Jacquet, Cireme

Effectif : une trentaine de salariés sur site en pic d’activité