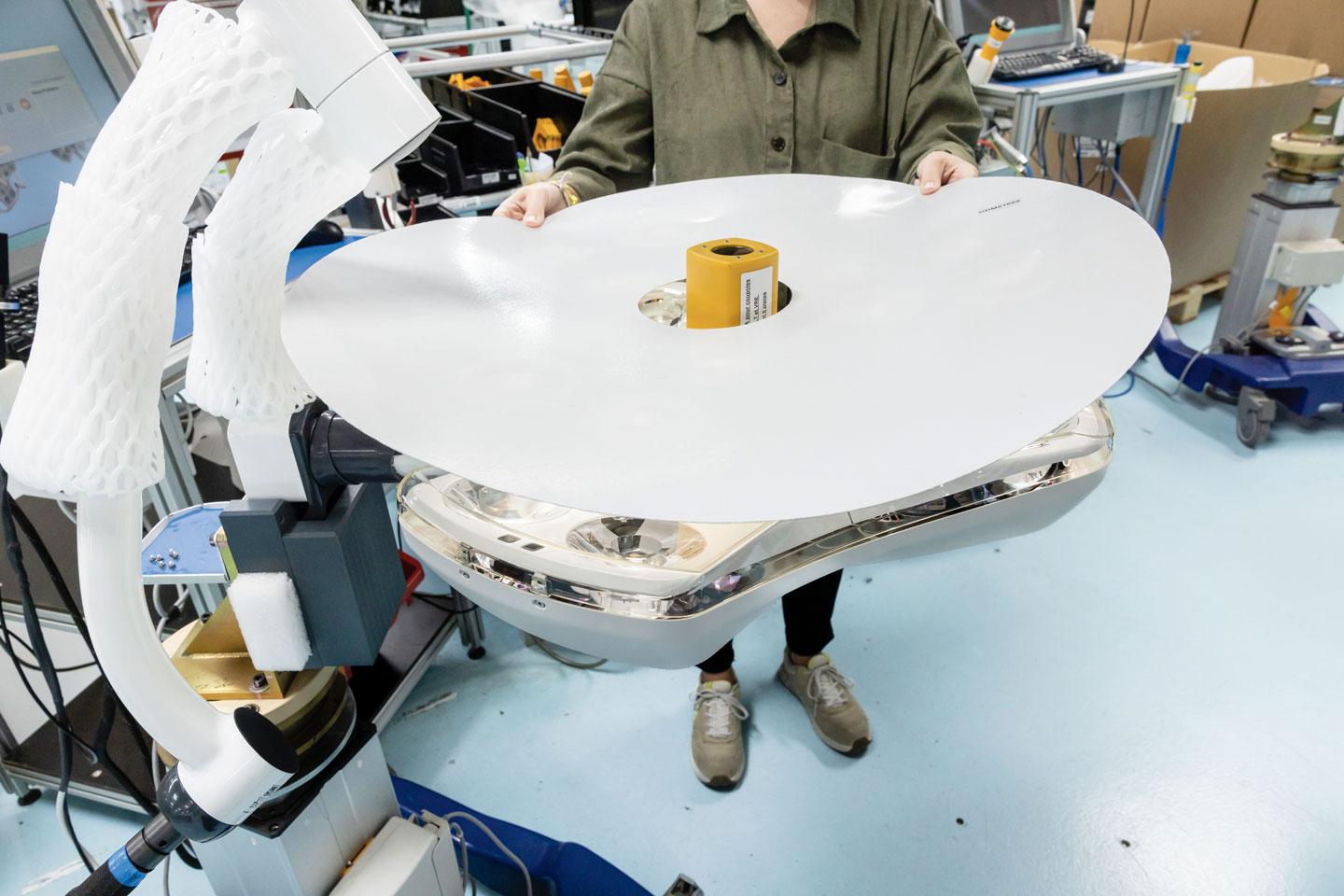

Alors qu’un soleil d‘été approche les 100 000 lux, l’éclairage d’une coupole de bloc opératoire pour les chirurgiens peut atteindre les 150 000 lux à pleine puissance. Une intensité nécessaire, associée à une colorimétrie maîtrisée, pour distinguer précisément les différents tissus humains lors d’une opération chirurgicale. Si les chirurgiens restent relativement protégés de ces intensités, sous réserve qu’ils n’aient pas les yeux directement exposés à l’éclairage, les fabricants de ces coupoles sont en revanche potentiellement exposés tout au long de l’assemblage. C’est le cas des salariés de l’entreprise Maquet SAS, basée à Ardon, dans le Loiret, qui réalise l’assemblage de coupoles complètes à partir des différents composants, vis, cartes électroniques, capot plastique, joints…, livrés en sous-ensembles.

REPÈRES

La gradation du niveau de danger des émissions des rayonnements optiques par les lampes est défini dans la norme NF EN 62471. Le niveau de risque s'étend du niveau 0 (GR0) pour les lampes considérées sans risque photobiologique au groupe 3 (GR3), qui concerne les lampes présentant un risque élevé, même pour une exposition momentanée ou courte.

Cet assemblage, qui compte entre quatre et neuf sous-ensembles selon les modèles, est réalisé manuellement. Il demande entre une et quatre heures de travail, en passant sur différents îlots de montage successifs. À différentes étapes, des contrôles visuels sont nécessaires pour s’assurer du bon avancement du montage. « Notre compréhension du risque a augmenté ces dix dernières années. Elle était quasi inexistante lorsque j’ai commencé à me pencher sur le sujet en 2006, estime Sandra Billion, ingénieure en optique chez Maquet SAS. La norme NF EN 62471, relative à la sécurité des lampes et des appareils utilisant des lampes, traite du risque immédiat, mais pas des risques différés. Et il n’existe pas d’études sur les impacts à long terme des expositions intenses, courtes et répétées. »

Des études ont mis en évidence que les hautes intensités lumineuses favorisent l’apparition de cataractes précoces. Un impact de la lumière bleue, dominante ici, sur la survenue de lésions occulaires est également avéré. « Faute de données suffisantes sur l'impact des rayonnements lumineux liés à notre activité, nos pratiques nécessitent d’appliquer au mieux le principe de précaution », insiste Sandra Billion.

Lorsqu’elle a commencé à se pencher sur le sujet, elle s’est retrouvée relativement démunie sur les mesures de prévention à adopter. Une intervention du Centre interrégional de mesures physiques de la Carsat Centre-Val de Loire et de l’INRS en 2018 a contribué à établir un état des lieux et à alimenter l’état des connaissances afin d’instaurer des mesures de prévention adaptées. Celles-ci ont porté sur l’organisation du travail, la mise en place de protections collectives et de protections individuelles.

Éclairages opératoires très intenses

La prise en compte du risque optique a ainsi conduit à modifier les bancs de contrôle. « Nous avions constaté que lorsque les coupoles, allumées, étaient retournées pour les contrôles habituels sur certains îlots, elles créaient un flash au niveau de l’espace de pause voisin, ce qui exposait les collègues présents, relate Séverine Foissy, responsable sécurité-environnement-services généraux. Nous avons fait évoluer la ligne pour protéger les personnes autour. » Certaines pratiques ont également été modifiées, comme imposer de retourner la coupole avant de l’allumer. « Mais les habitudes ont la vie dure, constate-t-elle. Et il faut insister, être pédagogue, faire des rappels réguliers pour que les pratiques progressent durablement. »

UNE FORMATION POUR SENSIBILISER AU SUJET

Depuis cinq ans, Sandra Billion, ingénieure en optique chez Maquet SAS, délivre à tout nouvel arrivant dans l’entreprise une formation et une information sur les éclairages opératoires. « Si nos éclairages ne posent pas de problème au niveau des ultraviolets, des infrarouges et de l’exposition thermique cutanée dans le cadre de notre activité, la lumière bleue et l’exposition thermique rétinienne sont des risques à considérer, commente-t-elle. Il est ainsi important de faire prendre conscience que les conséquences ne sont pas immédiates, et qu’en cas d’expositions répétées sur 10-15 ans, les effets délétères se révèleront jusqu'à des dizaines d’années plus tard. » Les opérateurs travaillent sur des coupoles mesurant entre 50 et 70 cm, à proximité immédiate de nombreuses leds nues. Une fois assemblé, l’éclairage présente la classe de risque GR 2 pour la lumière bleue.

Autre exemple : le nettoyage final des coupoles assemblées a longtemps été réalisé avec les leds allumées. « Cela générait une surqualité du nettoyage qui n’était pas nécessaire, et une exposition inutile des salariés. Le nettoyage peut tout aussi bien être réalisé coupoles éteintes, sans diminuer la qualité finale du produit », poursuit-elle. Des films protecteurs souples et circulaires, à poser sur les coupoles, sont mis à disposition pour atténuer l’intensité de l’éclairage. « Ils permettent de vérifier que la coupole s’allume et que les leds sont centrées correctement. Malgré l’atténuation de l’éclairage, ils n’empêchent pas de percevoir les éventuels défauts. »

Cependant, leur utilisation n’est pas possible partout et elle varie selon les personnes. Tout comme les EPI, à l’image des lunettes orange ou noires qui sont fournies par l’entreprise mais dont le port n’est pas encore systématique. À l’îlot d’assemblage d’un autre modèle de coupole, Van Tia Lo, opérateur, teste la bonne réponse des leds tout en jouant sur l’orientation de la coupole pour se protéger. « Je me tiens à distance et ne regarde que de biais la surface de la coupole, pour ne pas être exposé directement », commente-t-il.

Éviter la lumière directe

Comme le résume Laurence Dumay, opératrice et membre de la CSSCT, « la consigne est de regarder la coupole éteinte. Et si on repère un défaut, une rayure, on la démonte pour la renettoyer ou changer la pièce en défaut ». Au banc de contrôle final, elle positionne une coupole qui vient d’être assemblée pour une vérification ultime. Un écran fumé a été installé autour de la zone de contrôle pour réduire l’exposition à cette étape. « Il coupe 25 % de la transmission du rayonnement », commente Sandra Billion. « On a par ailleurs suivi une formation sur le sujet en interne avec Sandra, témoigne Laurence Dumay. C’était très intéressant pour prendre conscience des conséquences des expositions aux rayonnements optiques. Elle nous a vraiment sensibilisés au sujet et fait mieux prendre conscience des risques. »

6 000 COUPOLES PAR AN

L’entreprise Maquet Getinge s’est installée à Ardon en 1997. Elle est scindée en deux entités juridiques : Maquet SAS pour la production et Getinge France pour la partie commerciale. Maquet SAS compte 159 salariés, dont 21 personnes à la production, 13 à la logistique, et le reste de l’effectif pour les fonctions supports (R&D, méthodes, finances, ressources humaines). Getinge France compte environ 80 personnes. Elle produit quatre grandes familles de coupoles. Selon les années, elle en produit entre 6 000 et 8 000. Celles-ci sont commercialisées en France et à l’international. Hors production, certains salariés travaillant sur les éclairages sont également exposés au risque optique dans d’autres services (R&D, laboratoire d’essais).