Le risque est méconnu mais bien réel. En 2017, Aude Verpillat, contrôleuse de sécurité à la Carsat Bourgogne-Franche-Comté, est confrontée à deux cas de légionellose, dont un mortel, rapportés sur des chantiers après utilisation des douches. Des prélèvements mettent en évidence des souches de légionelles identiques chez les victimes et dans le réseau d’eau. « Il y a une méconnaissance incontestable du risque biologique et en particulier celui lié aux légionelles sur les chantiers », estime-t-elle.

D’autres cas étant documentés dans la littérature, l’INRS a publié en 2024 un guide sur la prévention du risque légionellose dans les installations sanitaires de chantier. Élaboré avec la fédération des acteurs de la construction industrialisée et modulaire (Acim) et la fédération nationale de distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de BTP et manutention (DLR), il est le fruit d’un travail commun associant également la Carsat Sud-Est, la Carsat Bourgogne-Franche-Comté et la Cramif. « Ça n’a pas toujours été évident, mais les loueurs de modules sanitaires, propriétaires du matériel, ont compris qu’ils avaient une responsabilité. Il fallait que nous regardions tous les aspects du problème, de la construction des modules à leur préparation pour la location et à leur utilisation », évoque Pierre Bruneau, président d’Allomat, loueur de constructions modulaires, et de la commission normes de l’Acim.

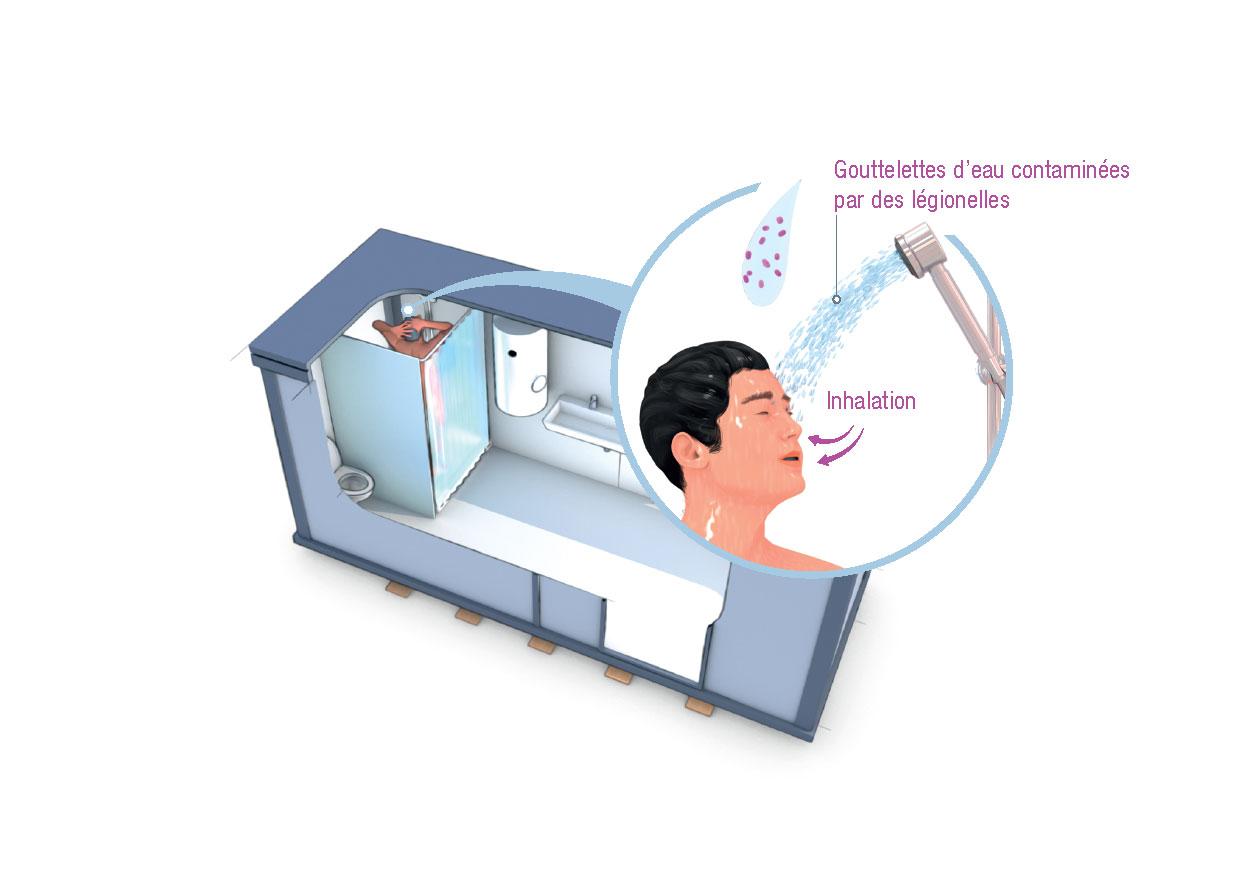

Bactéries pathogènes pour l’homme, les légionelles peuvent être à l’origine d’une infection pulmonaire aiguë, la légionellose. Elles peuvent proliférer dans les réseaux d’eau sanitaire, où se crée un biofilm favorisant leur développement et celui d’autres microorganismes. « Les facteurs de développement des légionelles sont des températures comprises entre 25 et 43 °C, la présence de dépôts de tartre et de corrosion ainsi que la stagnation de l’eau », précise Myriam Bouslama, experte d’assistance-conseil à l’INRS.

Lors des premières discussions avec la profession, l’INRS rappelle qu’au-delà même de la question des légionelles, le maintien de la potabilité au niveau des points d’eau est crucial. Selon le Code du travail, l’eau distribuée sur les chantiers doit être potable et sa température réglable. Des dérogations sont autorisées, en cas d’impossibilité technique, sur les chantiers de moins de quatre mois, avec la connexion d’un réservoir d’eau potable. « Avant même d’avancer sur les bonnes pratiques, l’INRS nous a rappelé le cadre réglementaire. Si le client est responsable de la potabilité de l’eau, nous avons la responsabilité de lui fournir un matériel propre », reprend Pierre Bruneau.

De la conception à la mise en service des installations

En termes de prévention, la conception du réseau d’eau sanitaire avec des matériaux ne favorisant pas le développement microbien doit permettre d’assurer une bonne circulation de l’eau et une maîtrise de sa température, de la production à la distribution. « Le mitigeur, placé au plus près des points d’usage, permet par exemple d’assurer une température suffisamment chaude sur le réseau », souligne Myriam Bouslama. S’il faut agir dès aujourd’hui sur le parc, changer les quelque 25 000 modules sanitaires existant sur le territoire ne se fera toutefois pas du jour au lendemain.

Ensuite, avant le retour sur le parc d'entreposage, le loueur doit vérifier que la vidange des modules a été faite afin qu’ils ne restent pas en eau. Lors de l’entreposage, les opérations de maintenance, nettoyage et désinfection permettent d’assurer un bon fonctionnement de l’installation avant la prochaine livraison.

Enfin, à la mise en service, lors du branchement au réseau d’eau potable, l’entreprise responsable des travaux doit rincer la canalisation d’eau extérieure entre le compteur et le point de raccordement, et la désinfecter si elle est ancienne. « Nous recommandons au client de faire des analyses de potabilité ainsi que des analyses de légionelles sur les chantiers de plus d’un an, et d'assurer la traçabilité de la température chaque trimestre… C’est loin d’être systématique », constate Pierre Bruneau.

Dans les cas exceptionnels où l’eau est amenée par une citerne, les réservoirs d’eau froide doivent être placés à l’ombre et il faut assurer une surveillance continue de la qualité de l’eau afin de déclencher des opérations de désinfection si nécessaire. Plus le temps de stockage est long, plus les risques d’altération sont élevés. Les opérations de maintenance (détartrage, désinfection, contrôle des dispositifs de protection…) doivent être renouvelées sur le site (si la durée d’usage est supérieure à un an), ainsi que des purges régulières et des analyses de légionelles.

Prévention du risque épidémique dans les réfectoires de chantiers

Autre moment-clé de la vie de chantier : la prise de repas. « Au moment de la crise sanitaire, un chef d’entreprise de gros œuvre m’a sollicité sur les risques de contamination des compagnons dans les réfectoires de chantier, lorsque les masques tombaient », évoque Jacques Balzer, ingénieur-conseil à la Carsat Alsace-Moselle. Prenant le pilotage d’un groupe de travail pour l’Assurance maladie-risques professionnels, il fait appel aux compétences de l’INRS pour mener une étude sur la ventilation des modules de chantier. « En hiver, les salariés se retrouvent dans le réfectoire pour se réchauffer. La proximité est forte entre les occupants, dans de petits volumes, qui restent portes fermées », explique Romain Guichard, responsable de laboratoire à l’INRS.

Ce travail débouche sur un prototype de réfectoire mobile ventilé, un module de 35 m3 prévu pour accueillir jusqu’à six personnes et dont les paramètres de conception (débit de 50 m3/h par occupant, apport d’air neuf par des conduites de soufflage sous plafond et extraction en partie basse…) ont été précisément déterminés. Réalisé par l’entreprise GSCM, spécialiste de la construction modulaire, en suivant l’étude INRS, il est testé par les entreprises Mader (gros œuvre) et Lingenheld (travaux publics). Une expérimentation dont les résultats ont été présentés en mars 2024 aux professionnels du secteur en région Grand Est.

« Nous avons constaté lors des essais une nette amélioration du renouvellement d’air dans les réfectoires », commente Romain Guichard. « Pendant la crise Covid, nous avons dû gérer les difficultés organisationnelles liées aux risques de contamination au moment des repas. Le module ventilé a été testé après la pandémie, mais les salariés ont apprécié que l’on s’intéresse à eux. D’autant que nous ne sommes pas à l’abri d’autres épidémies, témoigne Stéphane Gartiser, directeur du pôle Travaux publics chez Lingenheld. Le module peut également être équipé de plaques de plexiglas pour cloisonner les espaces. »

Prochainement, l’INRS et la Carsat diffuseront un cahier des charges à l’attention des constructeurs de bungalows pour que le dispositif de ventilation puisse se généraliser, et être installé sur les bases vie existantes ou intégré à la conception des nouvelles. « Notre rôle de préventeur est de proposer des solutions aux professionnels pour anticiper ces événements et y faire face », conclut Jacques Balzer.

BASE VIE MUTUALISÉE : LA COORDINATION AU SERVICE DU CONFORT ET DE L’HYGIÈNE

Sur les chantiers de construction de maisons individuelles et lotissements, la mutualisation des installations sanitaires a fait l’objet d’une expérimentation pilotée par la Carsat Alsace-Moselle. Elle implique la collaboration des acteurs et en premier lieu la mise à disposition par le lotisseur d’une parcelle pour implanter une base vie. Ce dispositif donnant accès à un espace commun chauffé pour se restaurer, des sanitaires et une salle de repos ou de réunion prévoit a minima la pose d’un compteur d’eau courante et d’une armoire électrique. Une aide au financement est possible via la subvention Top BTP de l’Assurance maladie–risques professionnels.

En savoir plus : www.carsat-alsacemoselle.fr