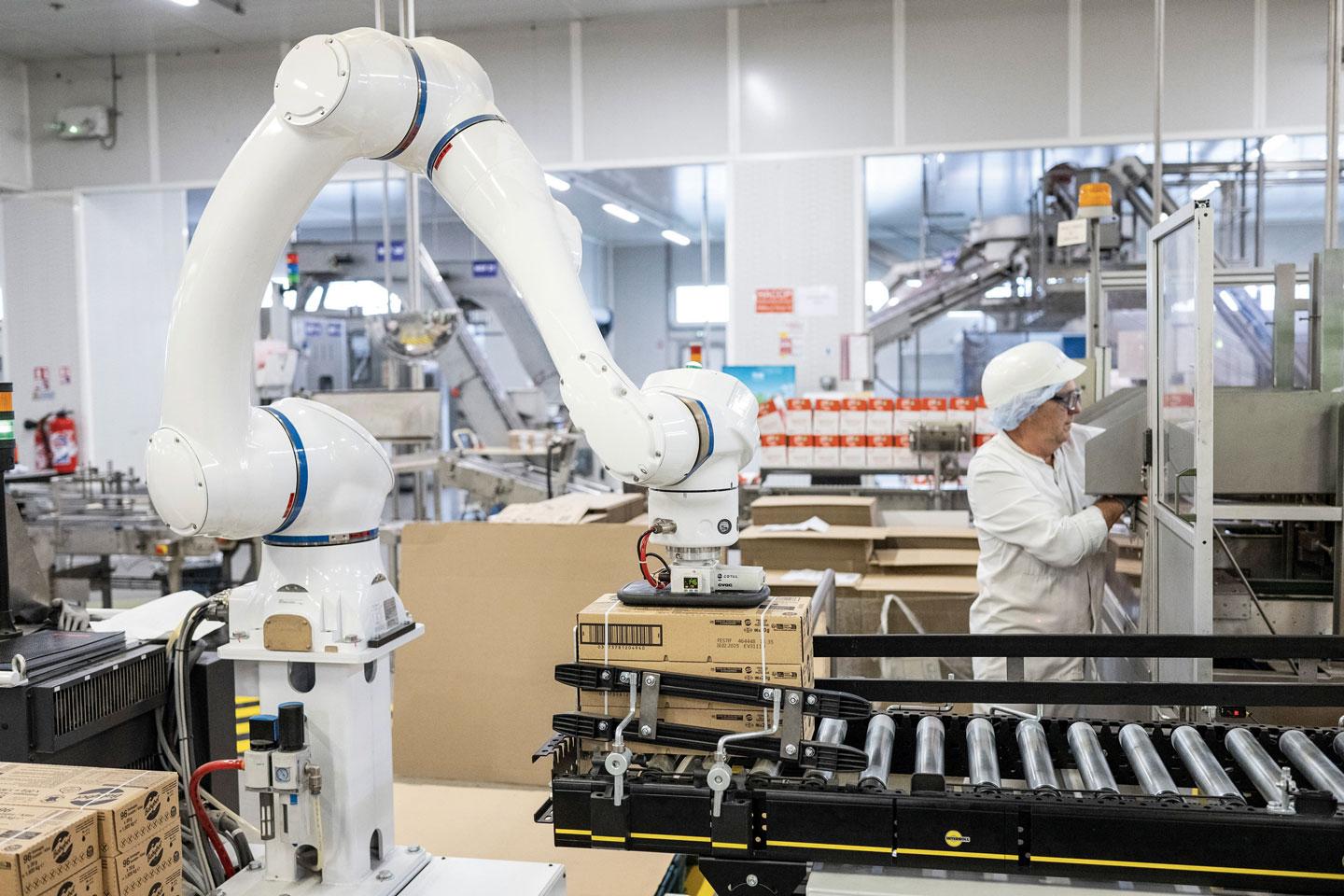

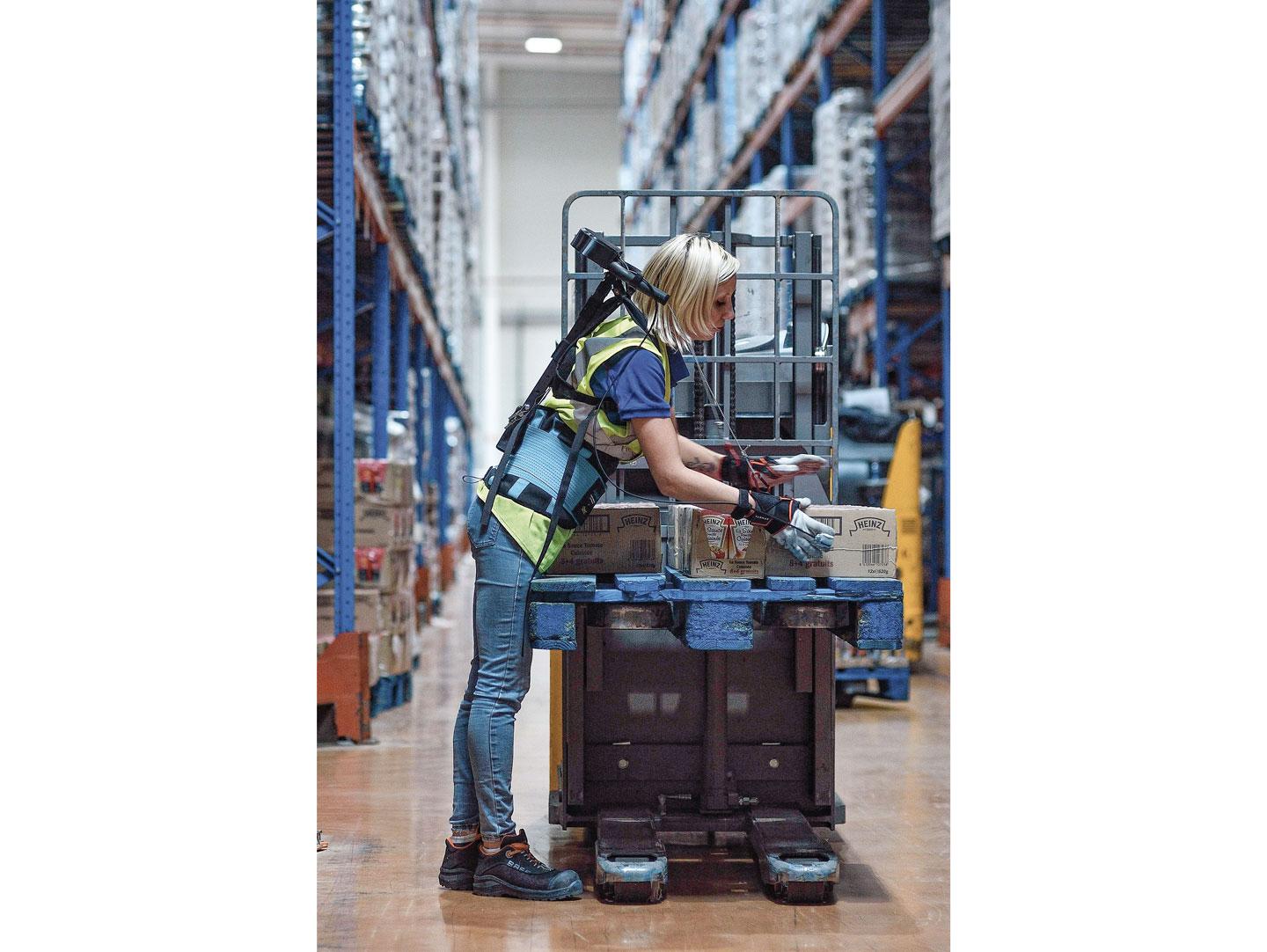

Dans un atelier, un bras articulé saisit avec sa pince le boîtier que lui tend un opérateur et l’introduit d’un mouvement fluide dans une riveteuse avant de le récupérer pour le déposer dans un carton. Sur un chantier, un peintre portant un exosquelette manie son rouleau sur la partie haute d’un mur sans trop solliciter ses épaules. Ailleurs encore, des AGV (véhicules à guidage automatique) sillonnent les allées d’un entrepôt chargés de caisses. Autant de situations qui relevaient, il n’y a pas si longtemps, de l’anticipation et qui sont aujourd’hui de plus en plus courantes dans le monde du travail.

Si les entreprises sont nombreuses à céder aux sirènes des nouvelles technologies d'assistance physique (NTAP), c’est que celles-ci ont de quoi séduire. Entre l’image de modernité qu’elles renvoient et les promesses de productivité, de sécurité et de bien-être des effectifs que leurs fabricants mettent en avant, ces technologies se parent de toutes les vertus. Puisqu’elles peuvent soulager les travailleurs en réduisant les efforts physiques, voire en supprimant gestes répétitifs, postures contraignantes ou manutentions, elles sont adoptées par des entreprises comme solution de prévention des troubles musculosquelettiques et des risques liés au port de charge. De plus, les NTAP sont aussi parfois envisagées dans le cadre d’une politique de maintien dans l’emploi.

En revanche, ces équipements qui semblent présenter tant d’avantages n’ont pas forcément atteint leur maturité et leurs effets sur la santé et la sécurité des salariés doivent faire l’objet d’une attention particulière. Pour réussir une bonne intégration de ces dispositifs, les entreprises ne peuvent se contenter du discours d’un fournisseur. « Acheter un exosquelette sur un salon n’est pas une bonne idée. Il n’existe pas de solution miracle adaptée à toutes les situations de travail, rappelle Jean-Christophe Blaise, responsable de laboratoire à l’INRS. Au contraire, la question à se poser est plutôt : est-ce qu’un dispositif de ce type est la bonne solution ? » Pour aider à répondre à cette interrogation, les entreprises tentées par ces nouvelles technologies doivent se lancer dans une démarche requérant l’implication de tous les acteurs concernés et constituée de quatre phases : caractérisation des besoins, choix de la technologie adéquate, intégration et suivi.

Se baser sur l'analyse du travail réel

La première étape consiste donc en une analyse approfondie des postes pour définir précisément les besoins en amont. « Les résultats obtenus permettent d’identifier la solution la plus appropriée en privilégiant la suppression du risque à la source et les mesures collectives, souligne Jean-Jacques Atain-Kouadio, expert d'assistance à l'INRS. Il s’agit en fait de partir sans idée préconçue et de considérer les avantages pour la prévention de chacune des options, ainsi que les risques liés à leur utilisation qui doivent être traités dès le processus d'intégration. Si aucune action de prévention primaire n’est possible, il est alors temps d’envisager le recours à une NTAP. »

Les informations recueillies lors de l’analyse alimentent ensuite le cahier des charges. Ce document facilite le dialogue avec les concepteurs pour s’orienter vers un modèle et, si nécessaire, le faire modifier en fonction des spécificités de la tâche à accomplir et des contraintes de l’entreprise (organisation, espace disponible…). « Des fabricants intègrent dorénavant des équipes d’analyse du travail avec notamment des ergonomes pour mieux adapter leurs offres à la réalité du terrain, remarque Pascal Girardot, responsable domaine prévention à l’OPPBTP. En conséquence, dans le bâtiment, les intégrations d’exosquelettes sont de plus en plus abouties. Les ouvriers y trouvent davantage leur compte et les abandons de matériels au fond des camions sont moins fréquents. »

DE L’INTÉRÊT DU TEST EN CONDITIONS RÉELLES

Marie Rannou, conseillère en prévention des risques professionnels à la MSA d’Armorique, a piloté une étude sur l’utilisation d’exosquelettes lors de la vaccination de porcelets. Les résultats montrent que se contenter de tests en conditions contrôlées, comme cela pourrait être le cas chez un fabricant ou sur un salon, ne permet pas d’extrapoler leurs effets positifs sur le terrain. « Lorsque les essais consistent à soulever de simples poids, nos mesures par électromyographie ont montré que les exosquelettes réduisent les efforts musculaires au niveau du dos, indique la préventrice. En revanche, ils n’ont pas d’incidence ou, pire, ils augmentent les contraintes quand il s’agit d’attraper des porcelets au sol puis de les maintenir au niveau de la poitrine. » Manipuler un porcelet qui peut être remuant est une tâche qui demande en effet de travailler dans plusieurs plans et les efforts ne sont pas les mêmes qu’avec un objet inerte. Cela illustre parfaitement le réel intérêt pour les préventeurs à évaluer l’impact des exosquelettes sur le travail en situation réelle, afin de prendre en compte l’ensemble de ses contraintes.

Autre passage obligé pour ne pas se tromper : la phase de test impliquant des opérateurs volontaires et formés à l’utilisation des dispositifs. Il s'agit d'une étape essentielle car elle permet de trancher entre différents modèles et de vérifier l’adéquation de celui choisi avec les missions et les caractéristiques des futurs utilisateurs. Puisque tout changement dans l’organisation ou le matériel de travail transforme l’activité, la campagne d’essais au cours de la phase d’intégration est l’occasion d’identifier les nouvelles interactions. Un travail qui, dans l’idéal, sera réalisé de concert avec les représentants du personnel à travers le CSE (comité social et économique).

Un suivi des actions nécessaire

« C’est pour ces raisons que l’étape de familiarisation à l’usage de la NTAP est primordiale. Elle permet de commencer à évaluer la qualité de l’interaction entre les opérateurs et la NTAP hors et en situation de travail », précise Liên Wioland, responsable d’étude à l’INRS. Ainsi que les éventuels nouveaux risques, induits par l'arrivée de nouveaux outils de travail et une organisation différente, afin de les prendre en compte dans la démarche de prévention. Par exemple, la mise en service d’une flotte d’AGV entraîne la multiplication des risques de collisions qui peuvent nécessiter une révision de l’organisation des flux. Tandis que l’incorporation de cobots peut avoir un impact sur l’intensité du travail.

Une fois les actions correctives mises en place, l’instauration d'un suivi à l’aide d’indicateurs relatifs à l’entreprise (accidents du travail, absentéisme, turn-over…) et à l’activité (changements techniques, humains et organisationnels…). représente, là encore, une étape importante du processus. Il sera ainsi possible de prendre les mesures nécessaires pour éviter que ces évolutions ne remettent en cause les apports de la nouvelle technologie, sous peine que celle-ci ne perde en efficacité, entraîne de nouveaux risques et/ou soit délaissée par les opérateurs.

UN SUIVI À NE PAS NÉGLIGER

Interroger régulièrement les salariés sur leur santé, leurs plaintes et leur ressenti est primordial pour s’assurer que les évolutions du travail ne remettent pas en cause le bien-fondé de l’intégration d’une NTAP. En revanche, la mise en place d’un suivi est aussi utile pour éviter la mise au placard d’un dispositif pourtant adapté. « Cela concerne particulièrement les exosquelettes, souligne Catherine Michaud, contrôleuse de sécurité à la Carsat, qui a mené une démarche pluridisciplinaire d’intégration d’exosquelettes pour des bagagistes de l’Aéroport Charles-de-Gaulle, de 2021 à 2023. L’acceptation est un processus dynamique. Il suffit de peu de choses pour que des travailleurs se détournent d’un dispositif dont ils ont pu apprécier les bénéfices. Dans notre cas, bien que la démarche d’intégration ait été menée de manière exemplaire avec notamment une sensibilisation de l’ensemble des acteurs (bagagistes, chefs d’équipe, SIPST…), les changements organisationnels au sein de l’entreprise ont entraîné un désintérêt pour les exosquelettes. La perte du rôle de référent exosquelette, le changement de poste d’un salarié utilisateur, la difficulté de l’entreprise à trouver de nouveaux volontaires… ont fragilisé le suivi et empêché le déploiement du dispositif. Un autre aspect intéressant du suivi à long terme est la veille technologique. Elle permet à l’entreprise de se tenir au courant des évolutions sur les exosquelettes, voire de revenir à des actions de prévention collective. »