La crise sanitaire liée à la Covid-19 a marqué un tournant en matière d’hygiène. En quelques semaines, face à l’urgence de limiter la propagation du virus, la désinfection des surfaces est devenue un réflexe, aussi bien dans les foyers, les écoles, les transports que dans les entreprises. Dans ce contexte, de nouveaux acteurs apparaissent alors sur le marché. Cinq ans plus tard, certains n’ont pas fait long feu… Mais d’autres continuent leur progression, notamment à l’hôpital. « Les attentes légitimes de la part des professionnels de santé de modes de désinfection à la fois pratiques, modernes et le plus respectueux possible de l’environnement entraînent un regain d’intérêt pour des techniques alternatives aux procédés “tout chimique” qui prévalent depuis plusieurs décennies dans les hôpitaux », note le Pr Ousmane Traoré, chef du service d’hygiène hospitalière au CHU de Clermont-Ferrand, dans un article publié dans la revue Hygiènes.

Prendre en compte les risques

« Naturels », « moins toxiques », « respectueux de l’environnement », « plus efficaces que les produits chimiques »… sont des arguments régulièrement avancés par les promoteurs de ces nouveaux produits et procédés. Mais que sait-on réellement de leur capacité à désinfecter des surfaces en milieu professionnel ? Parmi les principales alternatives aux produits usuels de désinfection, on retrouve les procédés thermiques, comme les dispositifs de désinfection par la vapeur (DDV). Des appareils composés d’une chaudière et d’accessoires pour diffuser le jet. « Pour revendiquer une action biocide, ils doivent satisfaire aux essais décrits dans la norme NF T72-110, précise Christine David, experte d’assistance-conseil à l’INRS. Leur efficacité dépend de nombreux facteurs : température, type d'accessoire utilisé, distance entre l'accessoire et la surface à traiter, vitesse de passage, pression du jet de vapeur… Concernant ce dernier critère, par exemple, il faut être vigilant car une pression excessive risque de mettre en suspension les micro-organismes. »

Les limites et précautions d’utilisation doivent être indiquées par le fabricant dans la notice et il est nécessaire que les utilisateurs soient formés aux modalités d’application de ces DDV. D’autant que ces dispositifs ne sont pas sans risque. « C’est valable pour tous les produits et procédés de désinfection, chimiques ou non. Il convient d’évaluer et de prévenir les risques auxquels peuvent être exposés les salariés qui les utilisent, souligne Annabelle Guilleux, experte d'assistance-conseil à l’INRS. Pour les DDV, ce sont par exemple des risques de brûlures ou de troubles musculosquelettiques. »

Mêmes précautions, donc, concernant les procédés de désinfection par rayonnements ultra-violets (UV). Le principe des lampes dites « germicides » repose sur l’émission de longueurs d’onde comprises entre 200 nm et 280 nm, capables, à partir d’une certaine dose, de détruire les micro-organismes pathogènes. Or les personnes exposées à ces rayonnements encourent des effets sur la peau (érythèmes, lésions) ou les yeux (inflammation de la cornée, de la conjonctive…).

Pour une utilisation en sécurité, le matériel doit être confiné et ne jamais être en fonctionnement en présence de personnel. Son efficacité doit par ailleurs être évaluée sur les micro-organismes ciblés selon la norme NF T 72-281. Dans son article, le Pr Traoré relève des limites : « Sur les surfaces, l’efficacité de la désinfection par rayonnement peut être limitée par la présence de microfissures ou de zones d’ombre et par tout dépôt comme la poussière qui, en absorbant une partie du rayonnement, en diminue l’efficacité. »

Des interrogations subsistent

Ces dernières années, certains fabricants promeuvent également des équipements et dispositifs utilisant l’eau ozonée. En 2023, l’INRS avait mis en garde les entreprises : « Dans les conditions normales de température et de pression, l’ozone se présente sous la forme d’un gaz. C’est un agent d’oxydation puissant, très réactif et instable. L’inhalation de fortes concentrations de ce gaz peut provoquer des lésions respiratoires sévères. Une exposition répétée à de faibles concentrations peut être à l’origine de symptômes proches de l’asthme. »

Depuis, le cas d’une femme de chambre présentant des irritations des voies aériennes supérieures en lien avec la génération et la pulvérisation d’eau ozonée, dans le cadre de son travail, a été rapporté dans « Les archives des maladies professionnelles et de l’environnement ». Et des interrogations subsistent sur son efficacité. « Elle n’a pas été démontrée à ce jour, rappelle Annabelle Guilleux. Les résultats publiés par les fabricantsqui commercialisent ces équipements ou dispositifs ne sont pas conformes aux exigences de la norme NF EN 14885 pour la désinfection de surface et ne permettent donc pas de revendiquer une activité désinfectante. »

D’autres techniques, plus confidentielles, présentent également des limites. « Des produits probiotiques à base notamment de bactéries Bacillus font leur apparition, relève Christine David. Des essais in situ tendent à montrer que ces produits limiteraient le développement sur les surfaces de bactéries pathogènes comme Escherichia coli et Staphylococcus aureus. Mais on est encore loin d'une activité désinfectante. »

Pas de désinfection sans réflexion

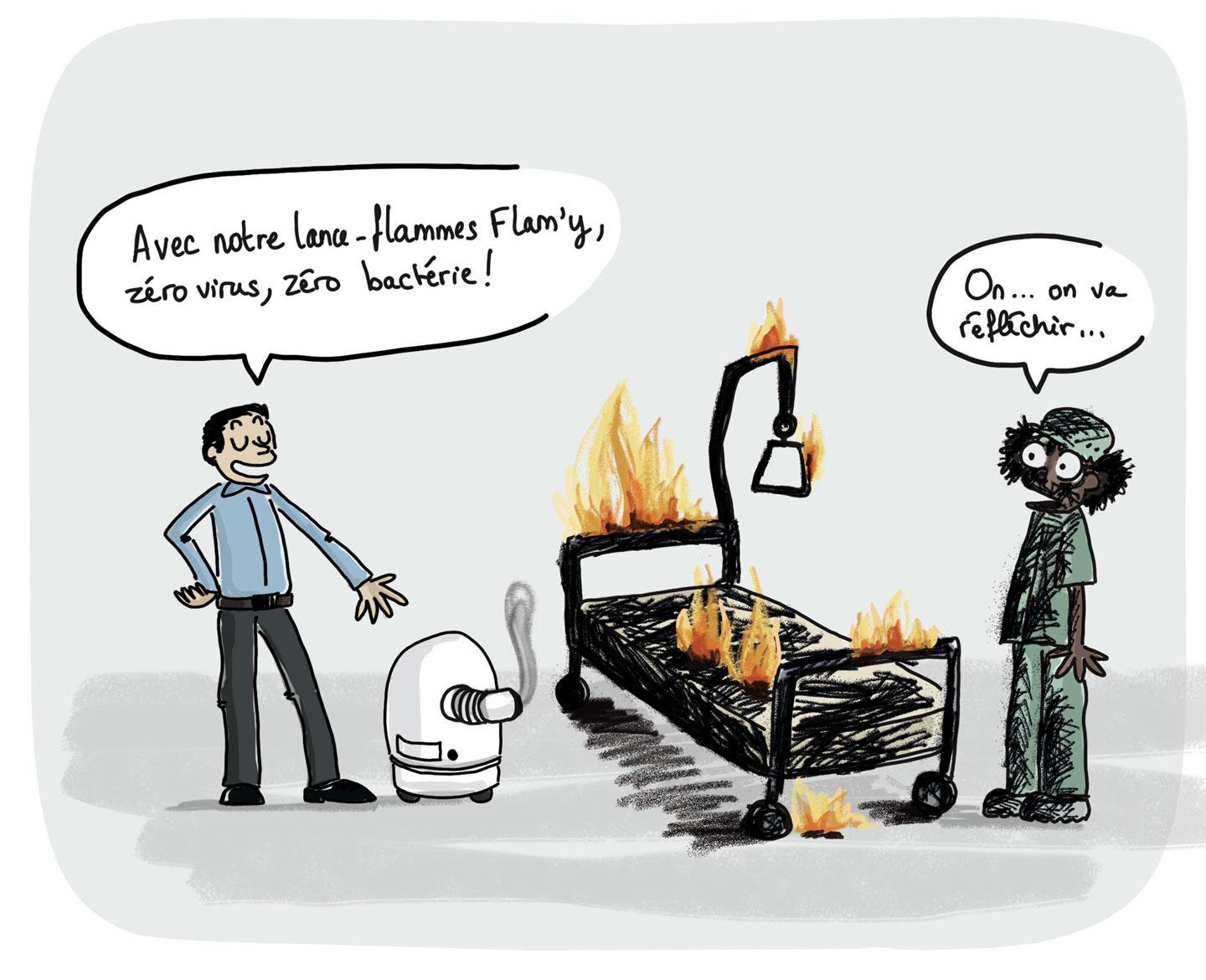

Globalement, avant d’opter pour ce type de produits ou procédés, les entreprises doivent se poser une question : y a-t-il réellement besoin d’une désinfection ? Les surfaces sont naturellement colonisées par des microorganismes, il s’agit de déterminer si la situation de travail nécessite de réduire le taux de contamination à des seuils très bas. « Il y a une méconnaissance du sujet, regrette Annabelle Guilleux. Les entreprises pensent que “le plus” est “le mieux”. Or, en réalité, il y a très peu de secteurs où la désinfection est requise : les milieux du soin, les secteurs vétérinaire et de l’agroalimentaire essentiellement. Pour les autres, les locaux des activités tertiaires, notamment, le nettoyage suffit. »

A contrario, une désinfection excessive peut s’avérer contre-productive. « Elle expose inutilement les travailleurs à des produits dangereux et peut conduire à sélectionner des micro-organismes résistants, qu'il sera plus difficile d'éliminer ensuite. Pas de désinfection sans réflexion donc », complète Christine David. Différentes mesures peuvent être mises en oeuvre, sans avoir recours à la désinfection. D’abord, limiter la dispersion des micro-organismes dans l'environnement de travail. Si c’est possible, les procédés émissifs doivent être substitués, par exemple remplacer les soufflettes par des lingettes. Si les machines sont non substituables, elles doivent être capotées et l'air contaminé aspiré et rejeté à l'extérieur des bâtiments, après filtration.

Une stratégie complémentaire consiste à supprimer les conditions favorables à la multiplication des micro-organismes, notamment l'humidité excessive. Améliorer l'isolation des locaux, optimiser la ventilation… Autant d’actions susceptibles de limiter, entre autres, l'apparition des moisissures. Nettoyer quotidiennement les surfaces par essuyage, avec un produit contenant des agents tensio-actifs, permet aussi de supprimer la poussière et la graisse, qui constituent des nutriments dont les micro-organismes sont friands.

CERTIBIOCIDE : UN CERTIFICAT OBLIGATOIRE

Au 1er janvier 2026, toute entreprise qui distribue, acquiert ou utilise des produits désinfectants à usage strictement professionnel de types 2, 3 ou 4 – c’est-à-dire des désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux ; des produits destinés à l’hygiène vétérinaire ou des désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour les animaux – devra compter, dans ses effectifs, une personne titulaire du Certibiocide « désinfectant ». Celui-ci est obtenu après une formation de sept heures, délivrée par des organismes habilités. Au programme : le rappel du cadre réglementaire, des principes d’hygiène et de désinfection, et des bonnes pratiques pour une utilisation efficace, raisonnée et en sécurité des produits biocides en général, et des désinfectants en particulier. Le certificat doit être renouvelé tous les 5 ans.