L’annonce a été faite au cœur de l’été, dans un contexte de congés et de farniente pour les Français… Donc propice au sujet. Le 22 juillet dernier, alors qu’il présentait une feuille de route interministérielle « en faveur d'un sommeil de qualité », le ministre de la Santé s'est dit « très favorable à la sieste d'une façon générale, qu'elle soit dans le milieu professionnel ou à l'école ». Et de préciser : « Il n'y aura pas de recommandation proprement dite du ministère vis-à-vis des employeurs, mais […], on peut dire que dans la mesure du possible, [il est souhaitable] d'aménager, comme beaucoup d'entreprises le font déjà spontanément, des espaces de pause, des espaces calmes qui permettent aux salariés de faire des micro-siestes ».

Difficile de savoir précisément combien d’entreprises françaises proposent ce type d’aménagements. « La pratique se développe, mais elle se heurte à plusieurs freins : d’un point de vue sociétal, la sieste n’est pas dans notre culture, contrairement à d’autres pays. Et au niveau individuel, lorsque je la conseille à mes patients, ils me disent redouter le regard des autres et ne sont pas forcément convaincus de son intérêt », résume le Dr Philippe Beaulieu, médecin somnologue.

Parmi les entreprises ayant sauté le pas, la start-up lyonnaise Novius. Spécialisée dans la création de sites web, elle a aménagé, dès 2007, un espace de repos avec poufs géants et lumière tamisée. Le dirigeant de cette entreprise de 30 salariés fait partie des habitués. Dans le Nord, le groupe hospitalier Seclin-Carvin (GHSC) propose à ses salariés, médecin, infirmier, aide-soignant, personnel administratif, de se reposer, durant leur pause, dans l’un des 17 « cocons » de sieste installés à divers endroits de l’établissement. Mi-fauteuils, mi-chaises longues, avec leur toit en textile rétractable, ils permettent de s’isoler pour s’assoupir brièvement, aidé, si besoin, d’un casque de réalité virtuelle diffusant des programmes de relaxation. Un dispositif au départ expérimenté pour le personnel de nuit et les personnes travaillant en journées de 12 heures.

Des effets sur la vigilance

Mais que sait-on des bienfaits de la micro-sieste au travail ? « Des bénéfices sont avérés pour les travailleurs en horaires atypiques, en particulier les travailleurs de nuit, pointe Laurence Weibel, chronobiologiste et experte d’assistance médicale à l’INRS. Ceux-ci connaissent une importante baisse de vigilance entre 1 h et 5 h du matin, car même après des années de travail de nuit, leur système circadien reste le plus souvent calé sur un mode diurne. Faire une micro-sieste à ce moment-là a des effets directs sur la vigilance et la somnolence, et permet de réduire les erreurs, les risques d’accidents du travail et d’accidents de trajet. »

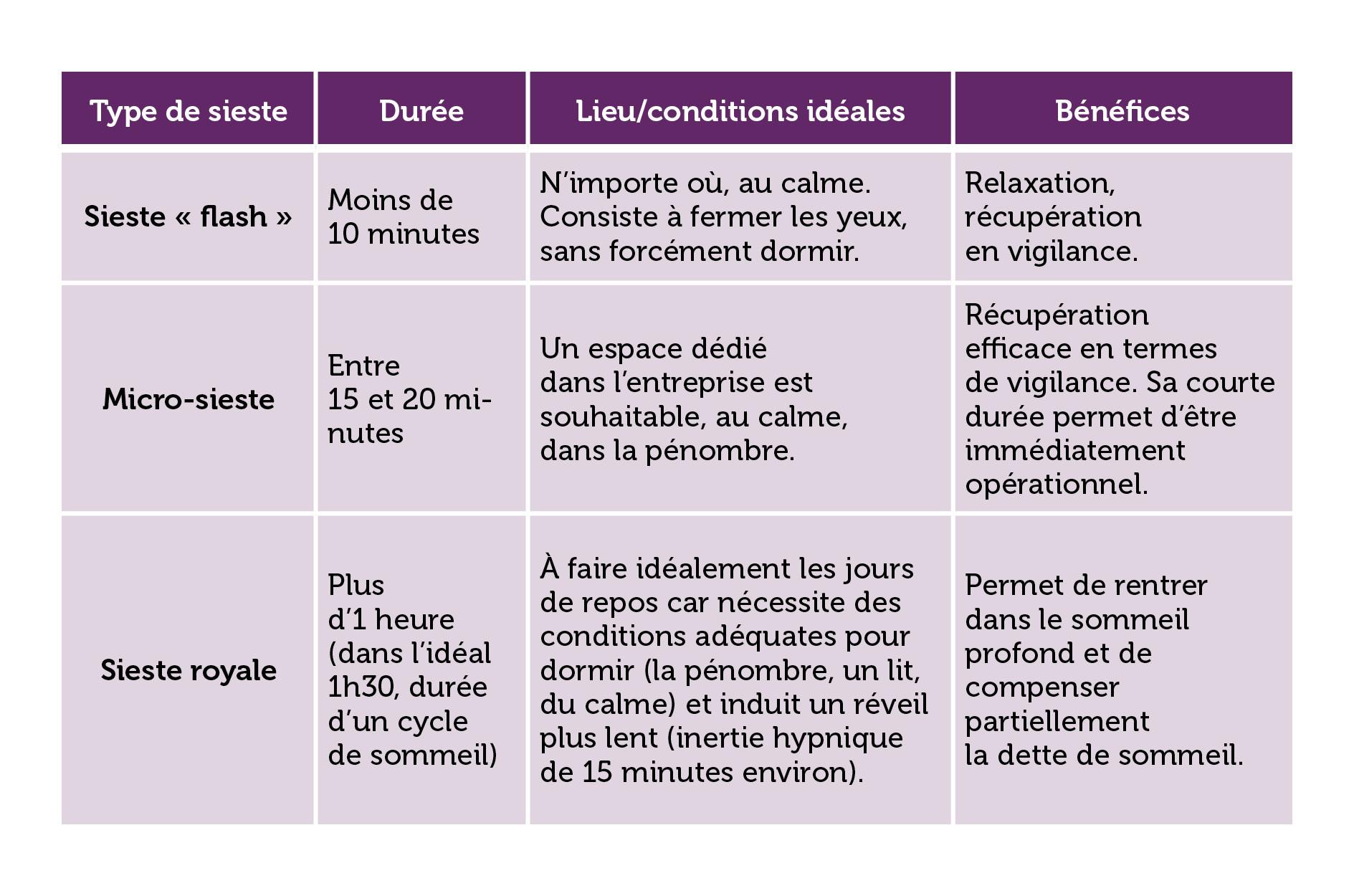

Il ne s’agit pas pour autant de plonger dans un sommeil profond : pour être compatible avec les pauses au travail, la durée de la sieste doit être limitée. L’idéal est de ne pas excéder 15-20 minutes, ce qu’on appelle une micro-sieste, précise Laurence Weibel : « Cela permet d’entrer en somnolence, dans un sommeil très léger, et d’éviter ainsi l’inertie et l’impression de désorientation qu’on peut expérimenter lorsqu’on se réveille après un sommeil profond. Un état qui peut s’avérer dangereux en milieu professionnel. » Une sieste trop longue pourrait également avoir des répercussions à distance sur la qualité du sommeil du travailleur, après sa nuit de travail. « Il faut s’assurer que cela ne l’empêche pas de dormir à son retour chez lui », poursuit l’experte d’assistance médicale.

Concernant les salariés en horaires standards, la pratique relève davantage d’une démarche de santé publique ou de QVCT (qualité de vie et conditions de travail) que de prévention des risques professionnels. « Lorsqu’on est en horaires de jour, standards, le travail n’est généralement pas responsable des phases d’hypovigilance, indique Laurence Weibel. Si dette de sommeil il y a, c’est lié à une pathologie ou à de mauvaises habitudes de sommeil. En revanche, pour les salariés en horaires atypiques, la micro-sieste est bien une question de santé au travail : c’est un vrai médicament, car ce sont ces horaires – donc le travail – qui sont à l’origine des phases d’hypovigilance. »

Néanmoins, il existe, chez les êtres humains, un phénomène naturel de creux de vigilance, semi-circadien, en début d’après-midi, entre 13 heures et 15 heures environ. « Au même titre qu’il vaut mieux ne pas programmer de réunions à ces heures-là, il peut être intéressant de faire une courte sieste, même de 5 minutes : s’isoler, fermer les yeux, se couper des stimuli extérieurs… Cela permet une récupération physique et psychique, avec des effets positifs sur l’attention, la mémoire, la résolution de problème. C’est une bonne habitude d’hygiène de vie à instaurer », remarque le Dr Beaulieu.

Associer le CSE et formaliser une procédure

De jour, comme de nuit, pour que la pratique soit adoptée par les salariés, sa mise en place nécessite certains prérequis. « La première chose à faire est d’associer le CSE, voire la CSSCT, si l’entreprise en est pourvue, la ligne managériale et les salariés concernés, à cette réflexion », remarque Laurence Weibel. Concernant les modalités de mise en œuvre, il faut contextualiser en fonction de l’entreprise. « L’expérience montre que, selon les habitudes et préférences des salariés, les lieux choisis et leur aménagement peuvent varier : certains préfèreront un espace à part, silencieux, dans l’obscurité, avec des lits, d’autres une salle télé avec des canapés, des chaises longues… » Dans tous les cas, les salariés doivent avoir accès à un réveil.

Il est également conseillé de formaliser une procédure de prise de sieste. Combien de temps doit-elle durer ? Est-elle incluse dans les temps de pause existants ou l’entreprise accorde-t-elle un temps supplémentaire dédié ? « Si ce n’est pas le cas, les fumeurs notamment, risquent de privilégier leur pause classique », note Laurence Weibel. D’autres paramètres sont à prendre en compte : les créneaux horaires possibles doivent être définis en fonction de l’activité et du nombre de collègues présents, afin que puisse s’instaurer un roulement sans incidence sur la productivité et la sécurité. Il convient d’autre part de préciser les modalités de validation : doit-on nécessairement informer un manager ? Seulement ses collègues ? Comment procéder si les managers ne sont pas présents la nuit ?

Pour mettre en place ce dispositif, il peut être utile de solliciter l’accompagnement du service de prévention et de santé au travail (médecin, IPRP…), d’un préventeur des Carsat/Cramif/CGSS, ou encore d’un consultant spécialisé. « Le SPST, par exemple, pourra réaliser une phase de test, avec des échelles de vigilance ou des questionnaires, avant et après la sieste, pour objectiver l’amélioration des niveaux de vigilance, détaille Laurence Weibel. Cela peut, d’une part, permettre d’en démontrer les effets positifs, mais aussi de s’assurer qu’un salarié présentant une dette de sommeil importante ne plonge pas dans un sommeil profond. » L’information et la communication sont un point clé à ne pas négliger. « Il faut accompagner, sensibiliser…, insiste le Dr Philippe Beaulieu. Si on veut lever les freins, il faut que les salariés soient convaincus de l’intérêt de faire la sieste, mais sachent aussi que c’est validé, voire valorisé, par le management et l’organisation. »