Ces quelques récits d’accidents sont éloquents. Dans le secteur de la réparation navale, un technicien qui intervenait dans les toilettes d’un bateau pour remplacer un joint a été victime d’une explosion après avoir nettoyé une installation avec de l’acétone, puis utilisé un sèche-cheveux pour accélérer le séchage de la zone humide. Dans une entreprise d’agroalimentaire, en désinsectisant l’intérieur d’un silo par pulvérisation d’un produit biocide, deux salariés ont été intoxiqués. L’un d’eux est décédé du fait d’une chute mortelle consécutive à un malaise. À Paris, un peintre en bâtiment qui intervenait dans une courette d’immeuble est décédé après avoir décapé avec des hydrocarbures les murs extérieurs par forte chaleur. Malgré la diversité des contextes, la survenue de ces accidents présente un point commun : une atmosphère de travail devenue délétère au cours des interventions.

Ces événements, survenus dans des lieux exigus ou mal ventilés, présentent les caractéristiques des accidents rencontrés dans des espaces confinés, sans pour autant correspondre à la représentation communément admise de ces lieux. Dans le Code du travail, la notion d’espace confiné est défini de façon très générale concerne les espaces de travail où les dispositions relatives à la ventilation et à l'aération ne peuvent pas être assurées de façon permanente. Dans les faits, les représentations de cette notion d'espace confiné s’avèrent multiples.

« On ne peut pas caractériser un espace confiné uniquement par des éléments géométriques, remarque Diane Magot, chargée de projet formation à l’INRS. On entend toute sorte de vocabulaire en entreprise : espace semi-clos, clos, partiellement ouvert… D’autant que la notion d’espace confiné est une notion qui peut évoluer dans le temps, car un environnement peut changer entre le matin et l’après-midi : c’est un lieu qui était, est ou va devenir confiné selon la nature et le moment de l’intervention. » De multiples lieux ou équipements peuvent ainsi exposer à des atmosphères délétères : réseaux d’assainissement, wagons citernes, cuves de stations-service, vides sanitaires, caves, châteaux d’eau pour n’en citer que quelques-uns… Et contrairement aux idées reçues, une face ouverte d’un volume ne garantit pas le renouvellement d’air au sein de ce volume.

L’atmosphère délétère peut même se rencontrer dans des espaces non clos, tels que des fosses de visites, des piscines ou des tranchées creusées à ciel ouvert, ou des cours d’immeuble à l’image du récit d’accident relaté précédemment. « Il est important de casser les préjugés sur la notion d’espace confiné, insiste Benoît Sallé, expert d’assistance-conseil à l’INRS, car les risques sont indépendants de cette notion. Par exemple, une idée reçue est qu’en dessous de 1 m 20 de profondeur, on n’est pas en présence d’un espace confiné. Or un accident peut survenir à 80 cm de profondeur, voire moins. Ce n’est pas une question de profondeur : il suffit que la présence de gaz toxique se situe au niveau des voies respiratoires pour que l’accident survienne. »

Toute zone dont la configuration fait obstacle à l’entrée d’air neuf, ou si le renouvellement d’air se fait difficilement, peut devenir dangereuse. Une atmosphère appauvrie en oxygène ou polluée par la présence de gaz asphixiants (azote, argon), toxiques (monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, sulfure d’hydrogène, ammoniac, chlore) ou inflammables (méthane, hydrogène, vapeurs d’hydrocarbures) peut s’avérer mortelle. Un défaut de circulation d’air accroît donc les risques d’intoxication ou d’asphyxie. De même, dans le cas d'un procédé qui consomme de l’oxygène au sein d’un espace (fermentation, combustion…), l’air va s’appauvrir en oxygène et exposer le ou les intervenants à un risque d’asphyxie. La nature des travaux qui sont réalisés, par exemple du soudage, peut aussi augmenter les risques de rendre l'atmosphère toxique ou appauvrie en oxygène.

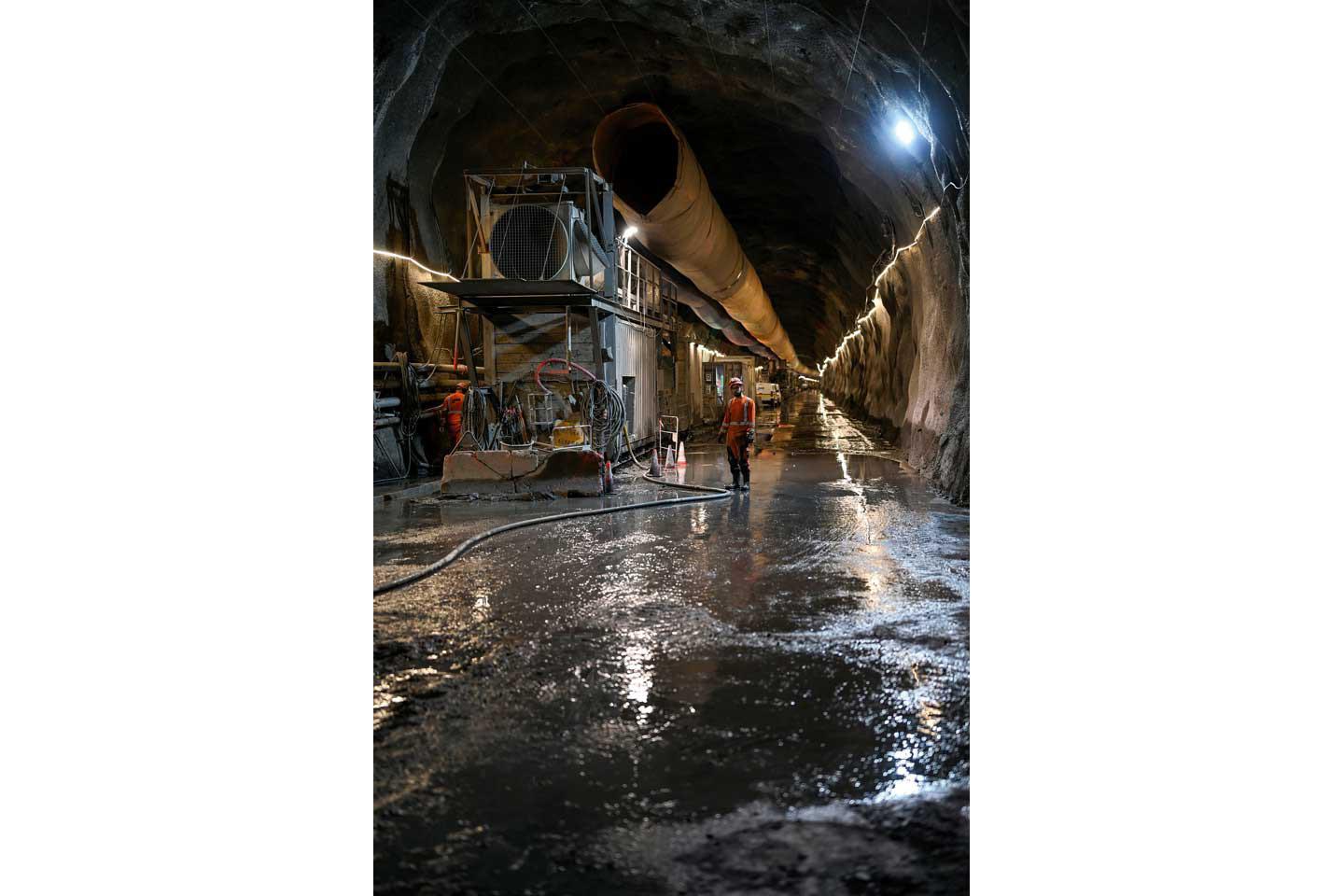

Pour prévenir ces risques, « la ventilation est une grande partie de la solution, mais pas la seule, souligne Benoît Sallé. Dans de tels cas, il est important de raisonner non pas en termes d’espaces confinés mais de situations de travail, avec deux composantes à prendre en compte : l’environnement de travail et la nature précise de l’intervention. » Tous les secteurs d’activité peuvent donc être concernés : agroalimentaire, automobile, nettoyage, BTP, agriculture, maintenance, transports, métallurgie, etc. Et cela peut concerner des interventions sur tous types d’équipements : fosses de réparation de véhicules dans les garages, conteneurs maritimes, fours industriels, chambres de télécommunications, cages d’ascenseurs, vides sanitaires, chais vinicoles, caves, galeries souterraines, chaufferies...

Analyser l’environnement de travail et la nature de l’intervention

Les accidents survenant dans des lieux exigus ou mal ventilés résultent la plupart du temps d’une préparation insuffisante ou inappropriée de l’intervention. C’est pourquoi il est primordial que toute intervention – même, et surtout, lorsqu’elle n’était pas programmée et est réalisée à la suite d’un événement imprévu – fasse l’objet d’une analyse préalable des risques, rigoureuse et structurée, menée par des personnes compétentes. Cette analyse doit porter à la fois sur la nature de l’opération à réaliser, ses différentes étapes, les substances éventuellement employées ou procédés mis en œuvre, ainsi que sur l’environnement de travail, nature de l’ouvrage ou de l’équipement, moment de la journée…

Ceci définira les mesures adaptées à mettre en œuvre pour prévenir la survenue d’un accident ou, à défaut, en limiter les conséquences. Quelle que soit la nature de l’intervention, des mesures préventives reviennent toujours : réalisation d’un permis de pénétrer, mise à disposition de matériels et d’équipements de protection en bon état, signalisation et sécurisation de l’extérieur du périmètre d’intervention, présence d’un surveillant qui reste constamment à l’extérieur de l’espace confiné et en contact avec les intervenants…

« Il est important de distinguer les entreprises dont l’activité en espaces confinés est le cœur de métier, comme le secteur de l’eau potable et de l’assainissement, et qui sont informées des risques et formées aux bonnes pratiques à travers le Catec, de celles dont ce n’est pas le cœur de métier, qui ne connaissent même pas toujours ce risque, complète Clément Corbier, contrôleur de sécurité à la Carsat Hauts-de-France. 'On ne savait pas', est une phrase qui revient souvent après la survenue d’un accident dû à une intoxication ou une asphyxie. »

En cas d’opération sous-traitée, un plan de prévention devra impérativement être établi et consigner les risques identifiés lors de l’évaluation en amont. « Le donneur d’ordres s’avère un acteur essentiel pour coordonner et organiser la prévention des risques, car les intervenants ne connaissent pas toujours les dangers auxquels ils pourront être exposés, appuie Annabelle Guilleux, experte d’assistance-conseil à l’INRS. Par exemple, des artisans ou très petites entreprises qui font du câblage pour des opérateurs de télécom et vont être amenés à intervenir dans un vide sanitaire ne sont pas toujours sensibilisés aux risques, ils n’en ont même pas toujours connaissance. »

Rôle essentiel du donneur d’ordres

Au-delà des risques chimiques, doivent également être pris en compte tous les autres risques présents : physiques (chutes de hauteur, glissade, noyade…), électriques, biologiques… Tous peuvent provoquer un accident ou aggraver une situation. Par ailleurs, des postures contraignantes du fait de l’exiguïté des lieux, des manutentions sollicitantes (flexibles encombrants, matériel à transporter) peuvent générer sur le long terme des troubles musculosquelettiques. Un éclairage insuffisant, des lieux encombrés, un sol glissant, sont également des critères à prendre en compte dans l’organisation de l’intervention. Et une ambiance thermique chaude et humide accentuera souvent la pénibilité des tâches à réaliser. Enfin, il est indispensable de définir un plan d’intervention des secours en cas d’urgence, pour évacuer une victime dans les meilleures conditions possibles, notamment si l’accès est contraint.

« La conception des équipements progresse, par rapport à il y a une cinquantaine d’années, constate Benoît Sallé. Les équipements sont mieux conçus pour accueillir les interventions de maintenance. Ils comportent désormais souvent des accès avec des passerelles afin d’avoir au moins des accès en sécurité. » Certaines machines pouvant constituer des espaces confinés quand il s’agit de pénétrer en leur cœur pour des opérations de maintenance ou de réparation, notamment, il est prévu que le nouveau règlement machines intègre la notion d’accès suffisamment larges pour faciliter les interventions des techniciens et simplifier les procédures en cas de sauvetage d’urgence d’une personne.

Les nouvelles technologies, comme les drones, permettent de réaliser certaines vérifications sans solliciter dorénavant de présence humaine exposant à des risques. Mais les anciens ouvrages toujours fonctionnels resteront encore longtemps problématiques. C’est pourquoi les intervenants ne peuvent s’exonérer d’une démarche de prévention précise et rigoureuse, partagée et déployée par tous les acteurs impliqués dans l’intervention.

L'AVIS DE...

Diane Magot, chargée de projet formation à l'INRS

« Le dispositif Catec (certificat d’aptitude à travailler en espaces confinés) a été construit par les partenaires sociaux pour les opérateurs intervenant dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement. C’est un outil qui permet former ces derniers aux bonnes pratiques et détaille les moyens de prévention à mettre en œuvre. D’autres secteurs d’activité s’en inspirent. En parallèle, l'INRS déploie depuis 2021, une formation destinée plus spécifiquement aux préventeurs d’entreprises et aux intervenants en prévention des risques professionnels : “Prévenir les risques lors des interventions en espaces clos ou confinés” (NDLR : lire l’encadré 'En savoir plus'). Il est important pour tout le monde d'élargir la façon dont le sujet est abordé et de sortir des idées reçues. D’où l’intérêt de s’extraire de la dénomination “espaces confinés” pour développer une réflexion sur les représentations communément admises, les risques en présence ou ceux qui peuvent apparaître. Ceci afin de modifier l’approche et de ne plus penser “j’interviens dans un espace confiné” mais “j’interviens sur tel équipement, dans telle configuration, à tel moment”, etc. »