Aller voir un match de handball, assister à un concert, visiter un parc animalier ou s’époumoner dans des montagnes russes… Les Français sont friands de loisirs propices au divertissement. Selon l’Observatoire des loisirs des Français, 90 % des répondants pratiquent ce type d’activités 5 à 10 fois par an en moyenne. Derrière ces structures et offres diverses, se cachent néanmoins plusieurs points communs. D’abord, des entreprises tournées vers l’accueil du public, souvent tributaires d’une forte saisonnalité et, en coulisses, une multitude de métiers qui œuvrent à la satisfaction des visiteurs.

« Dans un parc d’attractions, par exemple, on retrouve de la vente, de l’accueil, de la restauration, du nettoyage, de l’entretien des espaces verts, mais aussi des techniciens de maintenance et du spectacle vivant », énumère Raphaël Ciesielski, chargé de sûreté opérationnelle au Parc Astérix et représentant CFDT pour la branche Elac (Espaces de loisirs, d’attractions et culturels). De fait, les risques professionnels sont multiples et il est complexe d’en dresser une liste exhaustive. « En plus des nombreux risques physiques, comme les chutes ou les troubles musculosquelettiques, il ne faut pas négliger les risques psychosociaux, qui touchent notamment les saisonniers, une population de jeunes en général très peu formés et où il y a beaucoup de turn-over », tient à préciser le syndicaliste.

Du fait de l’hétérogénéité des métiers, il est difficile également de disposer d’une vision globale de l’accidentologie. Le Syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (Snelac), qui couvre une partie importante de ces activités et compte 675 entreprises adhérentes, parmi lesquelles les mastodontes Disneyland Paris et la Compagnie des Alpes (Parc Astérix, Futuroscope, musée Grévin…), s’est néanmoins attelé à analyser les données disponibles pour les parcs d’attractions et parcs à thèmes, et autres activités de loisirs et récréatives. Bilan : sur la période 2015-2023, les accidents de travail ont baissé.

Comment expliquer cette tendance ? « La crise sanitaire a eu paradoxalement un effet vertueux, explique Sophie Huberson, déléguée générale du Snelac. Historiquement, les exploitants, même s’ils se souciaient déjà de la sécurité des collaborateurs, considéraient en priorité celle des visiteurs. Or, avec la Covid, un focus a été porté sur la santé et la sécurité des salariés et, par extension, sur tous les risques. Cela a été l’occasion pour les entreprises de faire ou d’actualiser leur DUERP (NDLR : document unique d’évaluation des risques professionnels). » Autres enseignements de ce bilan : les accidents principalement relevés sont à 56 % liés aux manutentions manuelles, 27 % sont des chutes (15 % de plain-pied et 12 % de hauteur) et les victimes sont surtout des jeunes.

Accompagner les travailleurs temporaires

La question des saisonniers et, plus globalement, des travailleurs temporaires est importante à prendre en compte. Car ils constituent une part non négligeable des salariés. Ainsi, le Puy du Fou, célèbre parc à thème historique vendéen, compte 350 permanents et jusqu’à 2 500 saisonniers sur les mois d’été. Pour monter ou démonter les décors, les exploitants de salles de spectacle font, quant à eux, régulièrement appel à des intérimaires ou des intermittents. Pour éviter les accidents chez ces personnes parfois inexpérimentées, il est essentiel que cette population soit bien accompagnée lors de ses premiers pas dans l’entreprise et sensibilisée aux risques auxquels elle est susceptible d’être exposée. Avec une spécificité qui complique la donne : « 90 % des entreprises de la branche comptent moins de dix salariés, note Sophie Huberson. Ces TPE manquent le plus souvent de temps et de ressources en interne pour animer les questions de SST et doivent donc trouver des relais. »

LES ATTRACTIONS : DES MACHINES COMME LES AUTRES ?

« Les attractions, de type manèges ou montagnes russes, sont exclues du Règlement européen sur les machines, pointe Laurent Boissy, directeur du cabinet 3SA Conseil. Certains exploitants se limitent donc à respecter les normes sur les manèges. Or, celles-ci sont surtout orientées vers la sécurité des visiteurs et restent floues concernant celle des salariés susceptibles d’intervenir dessus. » Pour autant, le Code du travail s’applique et l’employeur a le devoir d’assurer la sécurité de ses salariés. « L’entreprise peut se référer à la norme IS0 12100, qui constitue une norme générique pour la conception des machines, l’évaluation des risques et la réduction du risque », recommande Jean-Christophe Blaise, responsable de laboratoire à l’INRS. Par ailleurs, l’INRS propose une offre complète d’outils (brochures, site web dédié…) pour accompagner les entreprises à toutes les étapes de la vie d’une machine. Pour bien faire, la prévention des risques professionnels doit être intégrée en amont, dès la conception de l’attraction.

« Et pour s’assurer que les mesures de sécurité soient adaptées au terrain et à l’activité réelle, il est essentiel d'échanger avec le fabricant et d’intégrer dans cette réflexion l’ensemble des futurs opérateurs amenés à être en interaction avec les machines, notamment les techniciens de maintenance », complète Jean-Christophe Blaise.

Pour aller plus loin : www.securite-machine.fr

Pour pallier ce manque, le Snelac met à la disposition de ses adhérents une gamme d’outils, notamment des guides, pour l’accueil et le suivi des saisonniers, ou plus largement pour les aider dans la réalisation du DUERP. Sur ces différents points, les petites structures peuvent aussi trouver une aide auprès des Carsat/Cramif/CGSS ou des services de prévention et de santé au travail (SPST). De son côté, Raphaël Ciesielski insiste sur le rôle stratégique des managers de proximité : « Lorsque les parcs sont ouverts au public, c’est comme un rouleau compresseur : il est dur de trouver le temps, même pour un quart d’heure sécurité. Les grandes entreprises prévoient cela en amont : elles accueillent les saisonniers dix à quinze jours avant l’ouverture, ce qui permet de les former à leur poste mais aussi de dispenser les formations réglementaires comme l’habilitation électrique, le recyclage secouriste sauveteur au travail, etc. Mais c’est plus compliqué pour des petites structures. D’où l’importance de sensibiliser les managers de proximité à la SST, car ils sont les premiers maillons de la chaîne managériale pouvant transmettre le message au plus près du terrain. »

Gérer l’accueil du public

Un autre axe de progression possible réside dans la fidélisation des saisonniers : « Pour y parvenir, il faut leur proposer des conditions de travail correctes et, pourquoi pas, des contrats avec tacite reconduction d’une année sur l’autre, poursuit le chargé de sûreté opérationnelle au Parc Astérix . Si on a une population qui revient régulièrement, elle est mieux sensibilisée, il n’y a pas besoin de recommencer à zéro à chaque fois. »

Malgré la diversité des métiers, certains risques sont partagés par tous ces établissements comme ceux liés au travail au contact du public, notamment les violences externes qui peuvent en découler. Pour les prévenir, l’entreprise doit se doter d’une démarche systématique d’analyse. Ses étapes relèvent dans les grandes lignes d’une démarche générale de prévention des RPS. Il s’agit d’abord de caractériser et d’estimer les risques : quelles formes prennent-ils (incivilités, agressions…) ? Dans quels contextes se manifestent-ils ? Quels sont les postes les plus concernés ?

Une fois ces violences caractérisées, il convient d’analyser les situations d’exposition et d’identifier les facteurs de risques afin d’établir un plan de prévention adapté. Les actions viseront alors à prévenir les violences en intervenant sur les causes (offres mal comprises des clients, espaces d’accueil mal adaptés…), mais aussi à éviter les passages à l’acte (dissuasion, formation des salariés…). La dernière étape consiste à mettre en place un suivi de ces actions pour évaluer leur impact.

À chacun ses spécificités

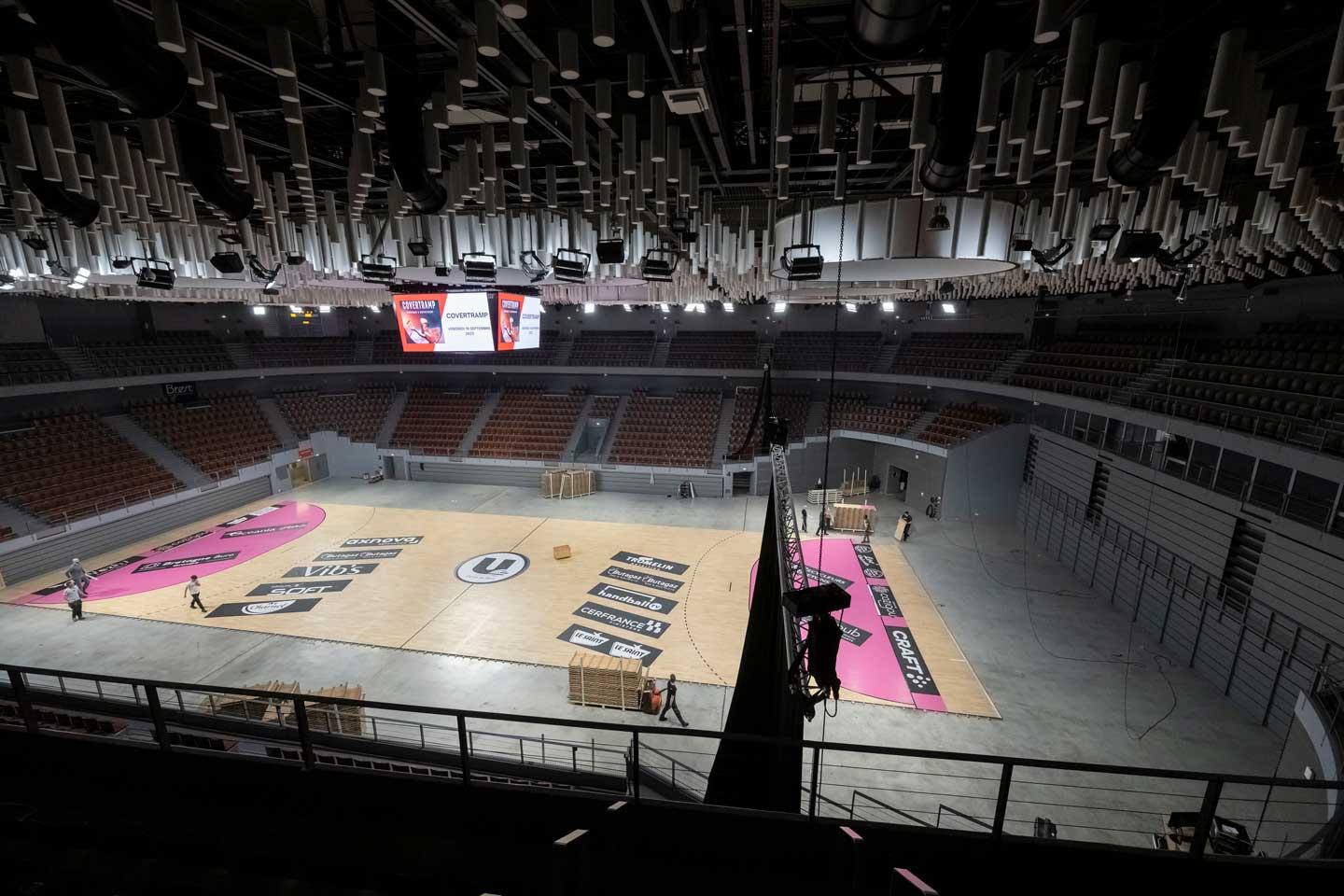

Pour le reste, les entreprises pourvoyeuses de loisirs présentent chacune des risques spécifiques en fonction du type de divertissement qu’elles proposent et doivent donc mettre en œuvre des mesures de prévention appropriées. Ainsi, les salles de spectacle nécessitant des changements d’agencement en un temps limité doivent idéalement s’appuyer sur une conception des bâtiments intégrant ces contraintes, mais aussi une organisation au cordeau et des aides techniques à la manutention. Le travail sur des attractions présente également des spécificités.

FIDÉLISER LES SAISONNIERS PAR LE CD2I

En juin, un partenariat a été lancé entre la station de ski Val-Thorens et l’Office du tourisme de Médoc atlantique, territoire qui borde, au sud, l’estuaire de la Gironde. Objectif : proposer un CD2I, un contrat à durée indéterminée intermittent, avec deux employeurs, pour les saisonniers qui travaillent l’hiver dans la station alpine, l’été dans le Médoc. « Nous nous sommes aperçus que nous avions une partie de nos saisonniers en commun, explique Nicolas Jabaudon, directeur de Médoc Atlantique tourisme, destination qui emploie quelque 5 000 saisonniers l’été. Avec ce projet, nous souhaitons améliorer durablement leurs conditions de travail, leur offrir une stabilité et fidéliser des profils qualifiés, parfois difficiles à attirer. » Concrètement, un CD2I permet de conserver l’ancienneté, d’avoir des congés payés... « Un deuxième axe est la santé et la prévention : nos deux entités proposent un suivi médical et différentes sensibilisations (addiction, santé mentale…). Enfin, nous travaillons sur un volet "logement" pour proposer des solutions adaptées. »

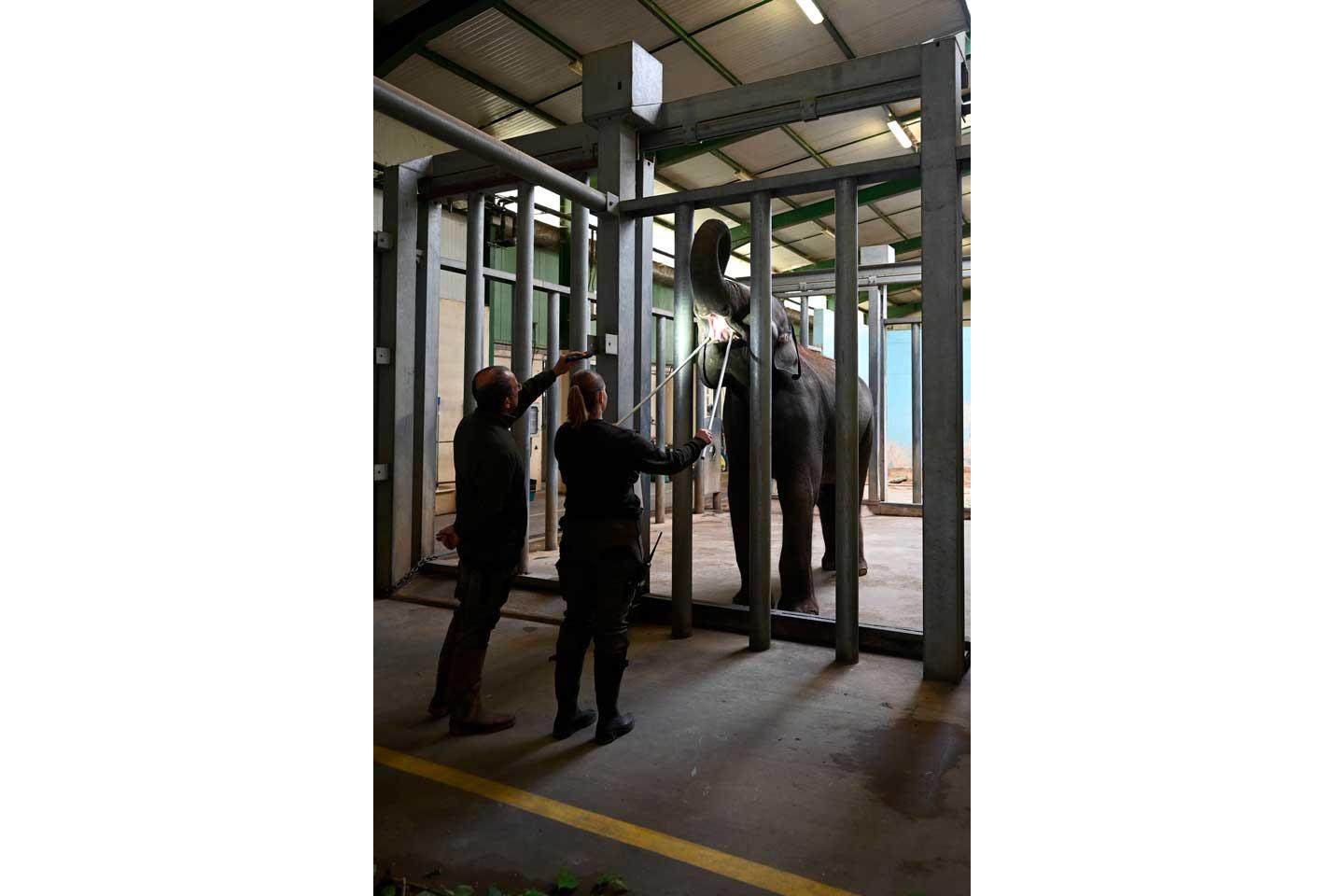

Dans les parcs animaliers, c’est principalement la question des risques biologiques – zoonoses et maladies vectorielles – qui doit être prise en compte ainsi que celle des risques physiques associés au travail avec les animaux vivants. « L’un des points importants est la sécurisation de l’accès aux enclos, témoigne Laurent Boissy, directeur du cabinet 3SA Conseil, spécialisé dans la prévention des risques professionnels des secteurs du loisir, du divertissement et de la culture. Les solutions diffèrent selon le parc animalier : on peut avoir des dispositifs très complexes comme les systèmes de verrouillage à clé captive qui empêchent l'ouverture simultanée de deux portes et permettent ainsi d’éviter la présence simultanée d’un animal dangereux et d’un salarié dans l’enclos ou bien des mesures beaucoup plus basiques à l’aide de cadenas. Même si beaucoup de progrès ont été réalisés ces dernières années, le niveau de prévention reste très hétérogène. »

En somme, quel que soit le type de divertissement proposé, pour les exploitants, il convient de revenir à l’essentiel : l’évaluation des risques. Pour cela, petites et grandes entreprises peuvent s’appuyer sur les acteurs de la prévention externes, mais aussi internes. « L’un des relais importants est le CSE, pour les entreprises de plus de onze salariés, et les commissions de santé, sécurité et conditions de travail (CCSCT) dans celles qui comptent au moins 300 salariés, rappelle Raphaël Ciesielski, lui-même élu. Quand il y a des problèmes, la CCSCT permet d’anticiper et d’agir en amont sur des questions spécifiques. Par exemple, la question se pose d’ouvrir le parc plus tôt dans l’année. Nous recensons donc actuellement toutes les zones glissantes pour nous assurer que des mesures sont bien mises en œuvre en cas de météo d’hiver, pluie ou verglas. » De son côté, le Snelac a mis en place un système de remontées d’accidents et de presqu’accidents auprès de ses adhérents. Il a répertorié toutes leurs attractions afin de pouvoir prévenir en urgence les exploitants présentant le même type de manèges en cas de problème. Des aménagements qui profitent aussi bien aux visiteurs qu’aux salariés.

UNE CELLULE VHSS

En 2023, le Snelac a créé une cellule pour lutter contre les violences et harcèlements sexuels et sexistes (VHSS). Il met à disposition des kits de sensibilisation (affiches, flyer…) à destination de ses entreprises adhérentes et une cellule d’écoute gratuite, de soutien psychologique et de conseil juridique, opérée par Audiens. « C’était important de créer les conditions d’un espace de dialogue direct, anonyme, en dehors de l’entreprise. Le nombre d’appels est en croissance continue depuis sa création, la parole se libère », se réjouit Sophie Huberson, déléguée générale du Snelac. Ces appels proviennent à 80 % de femmes.